研究レポート: ラウンドテーブル「友愛と歓待:歴史都市における共生の射程」に参加して(3/4) 上田泰史

- サントリー研究助成2024年度共同研究「「歓待インフラストラクチャー」から読み解く近世ヨーロッパ都市文化=空間構造の比較研究」(研究代表者:坂野正則)

- 都市史学会ワーキング・グループ「都市における文化=空間構造から捉える全体史」(文化=空間構造論WG)

- 2024年12月22日の午後、東京都文京区音羽に位置する鳩山会館で「歓待インフラストラクチャー」研究東京ラウンドテーブル「友愛と歓待:歴史都市における共生の射程」が開催されました。本記事は、そのレポート(第3回)です。第2回の記事はこちらから

筆者のスピーチは「七月王政時代のパリの音楽サロン:パリ音楽院教授ジョゼフ・ヅィメルマンをめぐって(1832~1845)」と題するもので、拙著『パリのサロンと音楽家たち』に即しつつ、ラウンドテーブルの趣旨に沿うように、視点を整理してお話ししました。

筆者による発表の様子(提供:坂野正則)

筆者による発表の様子(提供:坂野正則) ジョゼフ・ヅィメルマン(1785~1853)は、フランス七月王政時代にパリの中心的な音楽サロンを開いていたパリ国立音楽院ピアノ科教授です。彼の自宅は、1832年頃にパリの右岸の北部地区ショセ=ダンタンにありました。

1830年の七月の革命で成立した七月王政時代(1830~1848)のフランスでは、自由主義的機運への期待とブルジョワ優遇政策への批判が交錯する中、重要な音楽文化が花開きました。マイアベーアやオベールのオペラ、ベルリオーズの管弦楽、ショパン、リスト、タールベルク、アルカンらのピアノ音楽をはじめ、それまでになかった美学と発想が次々に生まれ、共有され、新しい音楽ジャンルと革新的演奏技術が相次いで現れました。時代を画する音楽的発想は、音楽家の「内側」からやってくる面もありますが、その発想自体が生じるには、それに先立って存在する時代の思想や社会環境の変化も無視することはできません。

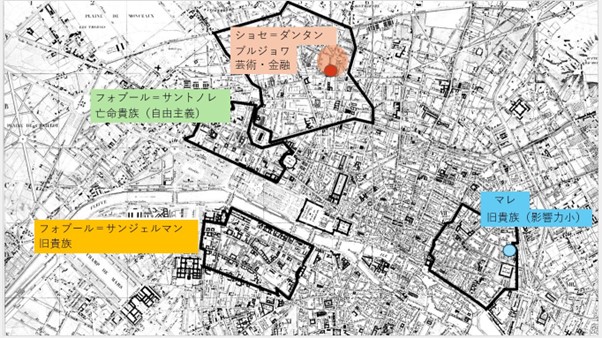

この時代のパリの芸術動向は、ショセ=ダンタン地区の開発と密接に関わっています。この地区は、もともとモンマルトルの丘の裾野にあるポルシュロンと呼ばれる田園地帯でした。しかし、1820年代後半の宅地開発により、不動産投機が活発化し、芸術家や資本家が集う場になりました。不衛生なパリ中心部から少し離れており、かつ劇場へのアクセスも良いこともこの地区の魅力でした。この環境が、ショセ=ダンタン地区の「歓待インフラ」のハード面を支えることになります。

1832年頃、ヅィメルマン一家はショセ=ダンタン地区の住宅地スクワール・ドルレアンに居を構えます。この住宅地はイギリス人エドワード・クレシーによって設計され、イギリス風の新古典主義建築として知られています。人気の新興住宅地とあって何度も所有者が変わり、そのたびに価格が吊り上げられました。この場所には、ヅィメルマン家のほか、アレクサンドル・デュマ(父)やジョルジュ・サンドといった作家、ピアニスト兼作曲家のフレデリック・カルクブレンナーやフレデリック・ショパン、シャルル=ヴァランタン・アルカンら音楽家、彫刻家のジャン=ピエール・ダンタン、それにデュビュフ家を初めとする何人もの画家たちが入れ替わり立ち替わり住み、芸術社交集団を形成しました。ここでは、ダンタンのアトリエやヅィメルマン家が芸術家の半ば私的な交歓の場となり、歓待行為を通して芸術活動が活気づけられました。デュマがこの場所で各界の著名人を招待した仮装パーティーは、とくに大きなイベントの一つです。この祝宴のために画家たちが会場設営に携わり、当日は各界の名士が招待され、宴は夜通し行われ、朝には仮装行列が街を練り歩きました。

【図】現在のスクワール・ドルレアン。ほぼ往時の外観を留めている(筆者撮影)

【図】現在のスクワール・ドルレアン。ほぼ往時の外観を留めている(筆者撮影) 「我々の趣味は折衷主義(エクレクティスム)である」と書いたのはヅィメルマン家に出入りしていたアルフレッド・ド・ミュッセです。折衷主義とは、一般に異なる要素を取捨選択して取り込み、全体を構成する態度であり、この時代のロマン主義の重要な美学でした。ロマン主義に与した作家や芸術家は、純粋無垢なイメージを、ゴシック趣味、魔術的要素などグロテスクな要素と併置することにより、美しさと醜さのコントラストを作り出し、それを美としました。パリ音楽院教授として古典的教養を重んじるヅィメルマンもまた、古典芸術への敬意とロマン主義への好奇心に導かれ、国籍・性別・世代・作風の傾向を問わず、才能のあるさまざまな芸術家を自宅に招きました。ミュッセが「折衷主義」と呼んだ態度は、まさにヅィメルマン家の芸術サロンの精神そのものでした。

折衷主義によりまとめられた芸術家間の友愛的関係は、血縁関係にも発展します。ヅィメルマン家の長女ジュリエットは、同じ棟に住む肖像画家エドゥアール・デュビュフと結婚し、3女のアンナはシャルル・グノーと結婚することとなります。ジュリエットやアンナの結婚は、ヅィメルマン家のサロンが単なる趣味の交流ではなく、世代を越えた芸術的価値観の継承の場として機能していたことを物語っています。

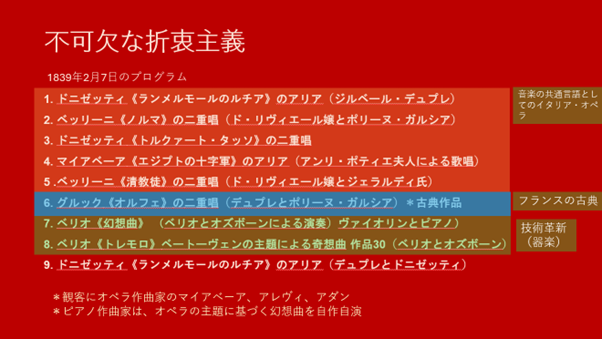

折衷主義は、サロン演奏会のプログラムにも見て取ることができます。このプログラムは、ヅィメルマン家がどのように折衷主義を具現化していたかを示しています。

【図】1839年2月7日に行われた、ヅィメルマン家のコンサートプログラム。筆者のスピーチスライドより

【図】1839年2月7日に行われた、ヅィメルマン家のコンサートプログラム。筆者のスピーチスライドより 上のプログラムには、オペラからの抜粋と器楽の両方が組み込まれています。オペラでは、1~5と9がベッリーニ、ドニゼッティ、マイアベーアによるイタリア・オペラです※注釈1いずれも、同時代のパリで活躍していた著名なオペラ作曲家です。この時代、イタリア・オペラは、上流市民向けのジャンルで、イタリア座と呼ばれるイタリア・オペラ専門の劇場で上演されていました。というのも、イタリア・オペラはヨーロッパ中で認められた共通の音楽共通言語とみなされており、それを享受できるということは、教養あるコスモポリタンであることを意味したからです。この演奏会には、マイアベーア、アレヴィ、アダンといった名だたるオペラ作曲家も臨席し、ドニゼッティは自らピアノ伴奏を担当しています。

一方で、クリストフ・ヴィリバルト・グルックの《オルフェとユリディース》の選曲は、ヅィメルマンの古典主義的な趣味を象徴しています。このオペラは1774年にフランス版が初演されていますが、1830年代のパリでは作曲家の間でのみ知られる古典的作品でした。いわば、「玄人」向けの選曲で、歴史的関心に基づく選曲と言えます。

一方、ヴァイオリンとピアノのデュオは、ロマン主義的な傾向を反映しています。演奏したのはベルギー出身の名ヴァイオリニスト、シャルル=オーギュスト・ベリオとアイルランド出身のピアニスト、ジョージ・オズボーンです。パガニーニを彷彿とさせるベリオの《トレモロ》は、ベートーヴェンの「クロイツェル・ソナタ」(作品47)の第2楽章から採られています。ベリオは、変奏曲という古典的な形式的枠組みを借りながらも、人間離れした超絶技巧を探求するロマン主義的な音楽家像を提示しています。

ヅィメルマンは、諸般の事情から1845年頃に自宅サロンを閉じました。その後、彼の友愛的活動は個人的な領域から、いっそう公共的領域へと広がります。

1843年にイジドール・テロール(1789~1879)が創設した音楽芸術家協会の初期会員となり、困窮した芸術家や、芸術家の夫に先立たれた妻を経済的に支援する活動に身を投じました。この協会は、すでに1830年代から議論されていた芸術家の社会的セーフティネットの必要性を具現したものです。テロールは、芸術家や作家たちが自らの手で互助の仕組みを作ることで、急速に変化する社会に適応する基盤を提供したのです※注釈2。ヅィメルマンは、この協会の副会長にたびたび選出されています。

また、ヅィメルマンは、フランスで広まりつつあったオルフェオン運動(民衆男性合唱団を中心とした音楽普及運動)にも積極的に参加しました。この運動は、労働者階級の人々に音楽教育や演奏の機会を提供するものであり、音楽を通して人々を結びつけ社会改善に一石を投じようとする、人間愛思想と結びついています。

これらの活動は、産業革命期における急速な都市化と社会の変化に晒された人々の社会的地位を向上させるだけでなく、音楽を通じた新しい社会的価値観の普及にも寄与しました。

- パリでは《ランメルモールのルチア》のフランス語版が上演されましたが、この演奏会はそれよりも前のことで、批評記事にもイタリア語でタイトルが書かれているため、イタリア語上演だったと考えられます。

- テロールは他にも劇作家協会、画家、彫刻家、建築家、版画家、描画家協会、文芸作家協会なども立ち上げ、芸術家の安定的な社会生活のために奔走しました。

京都大学大学院人間・環境学研究科准教授。ピティナ音楽研究所 上級研究員、ピティナ・ピアノ曲事典共同編集長。東京藝術大学音楽学部楽理科卒業、同大学修士課程修了後、パリ国立音楽院ピアノ科における教育(1841〜1889)についての研究で博士号を取得。パリ第4大学で19世紀フランスのピアノ教授P.J.G. ヅィメルマンに関する研究で同大学で博士号を取得(満場一致)。2015年、日本学術振興会より育志賞を受ける。著書に『「チェルニー30番の秘密」ーー練習曲は進化する』(春秋社、2017年)、『パリのサロンと音楽家たちーー19世紀のサロンへの招待』(カワイ出版、2018年)。日本音楽学会、地中海学会会員、フランス音楽研究所(IReMus)在外通信員、一般社団法人全日本ピアノ指導者協会評議員。

【図】社交様式を特徴づける4つの代表的な地区とヅィメルマンのサロンの位置(赤丸印の位置) 筆者のスピーチスライドより

【図】社交様式を特徴づける4つの代表的な地区とヅィメルマンのサロンの位置(赤丸印の位置) 筆者のスピーチスライドより