日本音楽学会 全国大会レポート (上田泰史)

札幌大谷大学にて開催された日本音楽学会第76回全国大会のシンポジウムでは、一日目にあたる11月1日(土)の午後に「『前期』テンポ・ルバート再考」と題するシンポジウムが行われました。この企画は、福岡県立大学の鷲野彰子さんが研究代表者を務める科研費プロジェクト「20世紀前半の歴史的演奏とピアノロールの演奏解析によるルバート奏法分析(課題番号23K21901)の研究成果を発表する機会として応募し、採択されたものです。パネリスト・コーディネーターは鷲野彰子、上田泰史(京都大学)、ヘルマン・ゴチェフスキ(東京大学)、橋本崚平(東京藝術大学)、コメンテーターは神保夏子(お茶の水女子大学)です。シンポジウム全体の報告は、学会誌『音楽学』に掲載予定ですので、ここでは本企画の意義と、私が担当した発表内容について述べます。

テンポ・ルバートとは、演奏表現におけるテンポ変動(伸縮)を指すイタリア語で、「盗まれた時間」と直訳されます。しかし、実際にはこの語が一般化する以前から、テンポの揺れは音楽表現に不可欠な手段でした。中世のネウマ譜にも、テンポの伸縮を表すと考えられている記号が、すでに見られます。

本シンポジウムで扱うのは、初期の演奏記録史料(アコースティック録音・ピアノロール)によって今日に伝わる、19世紀生まれのピアニストたちによるテンポ・ルバート実践です。これらの演奏史料において、19世紀のピアノ演奏の名残をとどめると考えられる特徴を分析することで、テンポ・ルバートの歴史的実践の一端を明らかにしようというのが、このシンポジウムの目的です。

鷲野氏と私の報告はピアノロールを中心とし、橋本氏はアコースティック録音を対象としました。ピアノロールは、巻紙に打鍵を穴として記録し、自動ピアノで再生可能にした媒体です。20世紀前半にはウェルテ・ミニョン、デュオ・アートなどのレーベルが名演奏家のロールを複製・販売しました。

ゴチェフスキ氏の発表は、そのウェルテ・ミニョンの同一ロールの複製間に、実はロール製作者の編集に起因すると考えられる差異が存在することを示した点で重要です。すなわち、ピアノロールの演奏は必ずしも「演奏家の忠実な再現」ではなく、編集者の意図が介入しているという史料批判上の問題を初めて実証的に提示しました。

「前期」「後期」という区分は、リチャード・ハドソンの著書Stolen Time: The History of Tempo Rubato(未邦訳。『盗まれた時間:テンポ・ルバートの歴史』)で用いられる earlier / later の訳語です。あたかも明確な時代境界が存在するようにみえる表現ですが、実際には19世紀から20世紀にかけて徐々に「前期」ルバートが「後期」ルバートに置き換わっていったということを説明するために用いられています(earlierは「初期」と訳す方が適切かもしれません)。

「前期」ルバートは、規則的に拍を刻む左手に対して、右手が先行・遅延する非同期が特徴で、モーツァルトやショパンに関わる同時代の資料にも記述がみられます。一方「後期」ルバートは、伴奏と旋律がそろってテンポを伸縮するタイプです。

今回の研究成果からは、「前期」ルバートとされてきた伴奏の“規則性”が必ずしも絶対的なものではなく、

- 伴奏も実際にはテンポを変動させている(橋本氏)

- むしろ右手が一貫したテンポを保ち、左手が不規則に揺れる例がある(鷲野氏)

といった知見が得られました。これにより、「前期」ルバートの再定義が必要であることが示唆されました。

筆者は「『不規則の規則』としてのテンポ・ルバートの実際――サン=サーンス、プーニョ、ブゾーニを例に」と題し、なぜ、20世紀初期に活躍していたピアニストたちが左右の手(旋律と伴奏)のタイミングをずらすのか、その理由と制御原理を明らかにすることを主眼としました。

フランツ・リストは1852年の著作でショパンのルバートを「不規則の規則」と呼び、見かけの自由の背後に何らかの基準が存在することを示唆しました。本発表では、ショパン《ノクターン第5番》op.15-2を対象として、ピーター・フィリップスPeter Philipps 氏のコレクションに属するピアノロールのデータ(MIDI形式)を用い、左右の非同期が楽曲構造・修辞的特徴とどのように結びついているかを考察しました。

対象は以下の4名によるロールです。

| ピアニスト | 生没年 | ロール番号 | 録音/発行日 | 演奏時間 | ロール種別 |

|---|---|---|---|---|---|

| カミーユ・サン=サーンス | 1835–1921 | 807 | 1905年12月13日 | 2分38秒 | Red-Welte |

| ラウル・プーニョ(ピュニョ) | 1852–1914 | 548 | 1905年5月26日 | 3分23秒 | Red-Welte |

| オイゲン・ダルベール | 1864–1932 | 212(0212 br) | 1924年10月 | 3分06秒 | Duo-Art |

| フェルッチョ・ブゾーニ | 1866–1924 | 441 | 1905年6月11日 | 3分26秒 | Red-Welte |

サン=サーンスとプーニョはショパンの演奏様式に間接的に通じた世代、後の二者は前二者の比較対象となる1860年代生まれの名ピアニストです。

- P.フィリップス氏が独自のレーザースキャンでMIDI化したロールデータを使用

- 楽譜上で右手と左手の同時打鍵がある90のビート(八分音符単位)を抽出。ただし急速な中間部は除く。

- 音響解析ソフトSonic Visualizer を用い、八分音符単位で左右の打鍵時刻差(秒)を計測

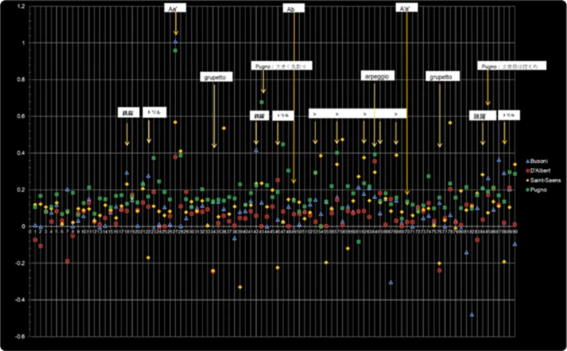

- グラフ化(下図)

- 縦軸:秒 横軸:ビートID。正の値は左手先行、負の値は右手先行。

ビート27(主題a反復部=第8小節 ビート4)では、ルバートがアルペッジョとして記譜されており、全奏者が最大の左手先行値を示しています。これは、トニック→ドミナントによる大きなフレーズの句切れを強調するための身振りです。

- 以下の譜例も、特記しない限り同エディションより引用。ビート番号や音部記号、矢印の書き込みは筆者による

更に小さいフレーズ構成単位においても規則的な非同期の挙動が見られます。ビート 6、12では、フレーズの句切れ目はズレが全ての奏者で抑制され、次のフレーズの開始でズレが大きくなっています。続くフレーズの冒頭拍で、ダルベール以外は右手を大きく遅延させています。

ビート18・42・84では全奏者が右手を遅らせ、声楽的跳躍の際の間を模す効果を示します。サン=サーンスとブゾーニは遅延量が大きく、プーニョは控えめ、ダルベールはほとんど遅らせません。

プーニョは自身の著書(1910)で、第14小節は、左手の最初の4つの八分音符を弾いてから跳躍後の音(fisから下行する32分音符の走句)を弾くのが「伝統」であると書いており、実際にそのように弾いています(参考音源:外部Youtube動画)。

その結果、プーニョはこのビートで右手を他の誰よりも大きく遅らせますが、これは師ジョルジュ・マチアス(ショパン門下)に由来するものと考えられます。再現部ではこの処理を行っていませんが、それは構造的役割の違い(完全終止を強調する必要性の有無)によるものです。つまり、再現部では、コーダを導くために完全終止がはぐらかされるため(第56小節)、終結の身振りとして走句を華麗に際立たせる必要がない、とプーニョは考えたのでしょう。

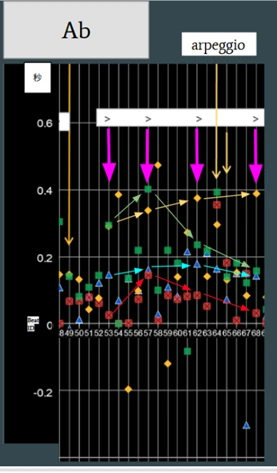

Aの後半にあたるビート49〜62(b:第17~24小節)は、半音階的下行バスにより、構造が不安定化する部分で、中間部への橋渡しを担います。旋律にも、下行半音階による装飾が用いられており、全体として気分の沈下が、この部分の支配的なアフェクトです。ここで 4箇所の旋律ピーク(ビート53、57、62、68)のたびに全奏者が右手を遅らせており、サン=サーンスとプーニョでとくに顕著です。サン=サーンスは右手の遅延を段階的に増大させ、和声の緊張の高まりを非同期によって際立たせています。

旋律と伴奏の非同期が、表現に即して制御されているのだとすれば、同じ旋律が回帰したときには、「ズレ」も回帰するのではないでしょうか。この仮説を検証するために、主題の回帰部分を比較してみましょう。

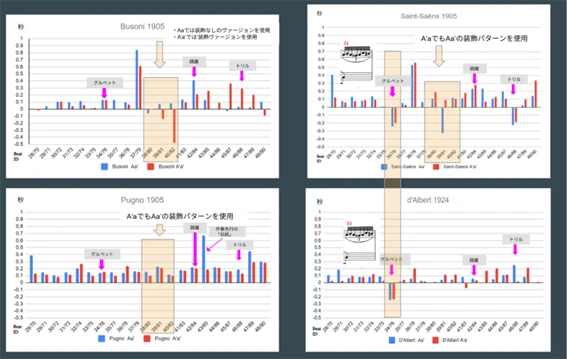

ただし、「ズレ」の一致を検証するまえに、確認しておくべきことがあります。興味深いことに、主題が回帰する部分(A’a’:第49~56小節)では、各奏者は楽譜通りには演奏していません。楽譜上は、第12~13小節が第52~53小節と対応関係にあります。ショパンは、第12~13小節は、装飾が施されたバージョンを書いていますが、第52~53小節では、装飾のない単純な原形を置いています。サン=サーンスとプーニョは、すでに装飾された主題が回帰時に単純な形で現れることの意味を吟味したと思われ、ふたりとも、第52~53小節を第12~13小節と同じ装飾バージョンで弾いています。ブゾーニはさらに異なる視点から解決策を示しています。ブゾーニは第12~14小節を装飾なし(第4~6小節と同じ形)で弾き、第52~53小節を装飾バージョンで弾いています。つまり、ブゾーニは1回目を単純に、回帰したときはいっそう複雑に、という伝統的なダ・カーポ・アリアの原則に従っています。楽譜通り弾いているのは、ダルベールだけです。

このように、第12~13小節と第52~53小節を同じバージョンで弾いているのはサン=サーンスとプーニョで、ブゾーニとダルベールは、異なるバージョンで弾いている、ということになります。とはいえ、和声と旋律動向は同じですから、左右の手の非同期には共通点が見られるはずです。

下のグラフは、第9~16小節と第49~56小節から、両手に打点のある拍を抽出し、両手のズレ具合を比較したものです。青棒が1回目(第9~16小節)、赤棒が1回目に対応する回帰部分(第49~56小節)です。

一見して1回目(青)と2回目(赤)で共通点が多いのはサン=サーンスです。ビート34/76にあるアウフタクトのグルペット、ビート46/88のトリル(第15/55小節2拍目)では右手が大きく先行しています。これは、細かい音符を多く入れることでテンポが遅れないようにするために先にトリルやグルペットを入れているゆえに生じる非同期です。一方、ビート36/76(第12/52小節1拍目)のようなフィオリトゥーラの直後でフレーズが再開する箇所では、右手が大きく遅延しています。これは、挿入句的に入るフィオリトゥーラを括る括弧の「閉じ括弧」ような役割を果たしており、右手の遅延によって主たるフレーズの再開を強調しています。

このような観点から、右手と左手の差分を1回目と2回目で比較し、相関の強さを比較すると、一番高い相関係数の値を示すのは、やはりサン=サーンスで0.735です(相関係数は1に近いほど相関が強い)。次がブゾーニで0.526、プーニョが0.444、ダルベールが0.421です。グラフ上はプーニョも一見類似していますが、増減の方向が一致しない区間が多く、値が低くなっています。

両手のタイミングのズレを表現戦略として用いるかどうかは演奏家によりますが、サン=サーンスとブゾーニにおいては、とくに入念に制御されていることがわかります。とりわけサン=サーンスは入念に練習して録音に臨んだのではないかと推察されます。サン=サーンスは、ショパンの弟子であった歌手のポリーヌ・ヴィアルドからルバートの実践について情報を得ていたほか、ショパン演奏の特徴を研究した同時代のヤン・クレチンスキの演奏論(1880)も入念に読んでいた可能性があります(Ueda 2022)。サン=サーンスもブゾーニもフレーズ構造の大きな特徴を把握しながら、フレーズの句切れやアフェクトに応じた「ズレ」を表現手段として活用し、跳躍などにみられる声楽的な様式の細部にも注意を払っていたことがわかります。こうした演奏の構築方法は、大規模作品を書く作曲家ならではの視点なのかもしれません。

- Kleczyński, Jean. 1880. Chopin, de l’interprétation de ses œuvres. Paris: F. Mackar.

- Lenz, Wilhelm von. 1868. “Die grossen Pianoforte-Virtuosen unserer Zeit, aus persönlicher Bekanntschaft : Liszt – Chopin – Tausig”. Neue Berliner Musikzeitung. XXII/38, 16 September, 302.

- Liszt, Franz. 1852. F. Chopin. Paris : M. Escudier.

- Pugno, Raoul. 1910. Les Leçons écrites de Raoul Pugno. Chopin. Paris: Librairie des Annales politiques et littéraires.

- Saint-Saëns, Camille. 2012. Écrits sur la musique et les musiciens, 1870-1921. Paris: Vrin.

- Ueda, Yasushi. 2022. “Tempo rubato as rhetorical means: an analysis of the performance of Chopin’s Nocturne op.15-2 by Camille Saint-Saëns (1905)” In Journal of the Serbian Society for Music Theory, 1 (1), 34-54.