チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)

~創造の楽しさを日々の練習に~

あと、このようなファンタジアのような即興演奏が最も困難なものであることはもはや秘密ではない。これまで議論されてきたことからも、主題をすべてのオクターブにわたって永遠に、飽き飽きするほど繰り返し、鍵盤の間を訳もなく行き来するだけでは、効果的なファンタジアには程遠いことがお分かりいただけるだろう。この使命を完全に果たすためには、卓越した才能と多大な研究の組み合わせが不可欠である。これは、一般の聴衆の楽しみのためにも、目利きの愛好家の満足にもなる(この様式はまさにそのために適している)。

参考資料:ベートーヴェンはこのファンタジアのような即興演奏の様式において、比類ない存在であった。彼自身は、自身の楽想と和声の豊かさ、そして最も芸術的な[即興の]展開の崇高さと一貫性を、文字の形で再構築することはほとんど不可能だった[訳註:本人による即興の手引書などは残されていない、の意]。それでも、彼は自身の作品の中でもこの様式で書かれた二つの輝かしい記念碑的楽曲を残している。すなわち、管弦楽と合唱のためのファンタジー 作品80、および最後の交響曲 作品125のフィナーレである。これらの両作品では、単一の楽想が最も多様な手法を通じて展開されている。さらに、J. S. バッハの『フーガの技法』も、この様式における非常に特筆すべき例と言えるだろう。

ここではいくつかの例を参考として提示しているが、完全に完成された模範例を提示する意図はない。この場合、手引書での説明に適しているのは、基本的な楽想の展開を概略的に示した基礎に過ぎず、そのため、これらは常に演奏者の指針として機能し得る。また、必要に応じて詳細な展開が必要な箇所を、ここから下の部分に示しておく。こうした例に、学生は自身で挑戦する必要があるだろう。

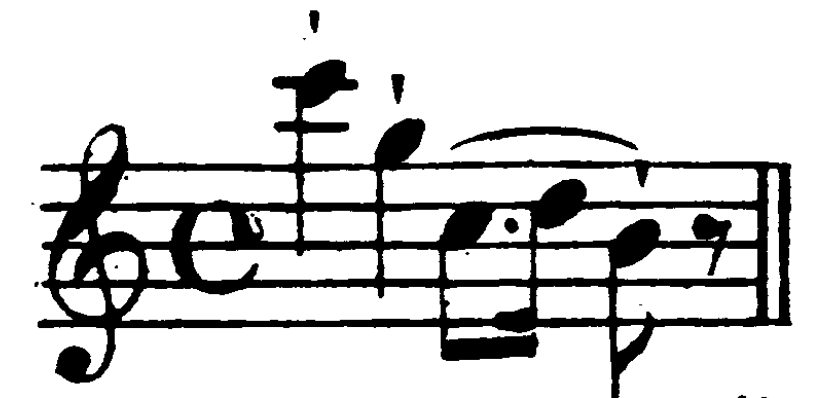

以下のものを主題として取り上げる:

譜例7

この主題は、短い前奏の後ですぐさま効果的に入ってきて、聴き手にとって明確に際立つものである。

一つの主題による第一のファンタジア

(長大なファンタジアなので、割愛し閲覧可能なリンクを掲載します)

https://archive.org/details/CzernySystematischeAnleitungZumFantasierenOp.200/page/n43/mode/2up(最終閲覧:2025年5月31日)

注:この主題が簡潔であるため、主題が頻繁に繰り返される場合は、指定された箇所で織り交ぜられた主題を発展させた華麗なパッセージが単調さを自然に緩和し、統一感をもってより効果的にまとめ上げるだろう。さらに、華麗なパッセージの後(ここでのように)に再びリテヌートを導入することは、必ずしも望ましいわけではない。ダイナミックで前進感のある終止部の方が、しばしばより効果的である。

以下の例は、先程のテーマ(反行形で演奏された場合)との類似性が意図された主題を基にしている。

前奏は不要だが、ここではあえて前奏から始めている。

一つの主題による第二のファンタジア

(長大なファンタジアなので、割愛し閲覧可能なリンクを掲載します)

https://archive.org/details/CzernySystematischeAnleitungZumFantasierenOp.200/page/n51/mode/2up(最終閲覧:2025年5月31日)

これらの例は、学生が基本主題の中に潜む多様な反行や展開の可能性に気づくのに十分である。

本コラムはここまでにします。次回コラムでは、この章で登場し、本コラムで割愛した譜例、そして2曲のファンタジアについての分析を行いたいと思います。それでは。

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)