チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)

~創造の楽しさを日々の練習に~

みなさま。こんにちは。空調を入れる/入れないの判断に迷い、寒暖差で体調を崩されている方も多い今日この頃ではないでしょうか。

さて、今回もチェルニーのピアノ教則本『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Op.200』(n.d. [1829])の続きを読んでゆきたいと思います。今回は、2回に分けながら、第四章全体を——少々長いのですが——見てゆきます。

大勢の聴衆の前で座り、即興演奏を行う際、演奏家は即興でテーマをできるだけ明確かつ余すことなく展開しようとする演説家と比べられる。実際、演説の原則と即興演奏の原則には多くの共通点があるため、この比較を試みることは不適切ではない。

演説家は、滑舌と話しぶりの両方を完全に熟達していなければならない。そうすることで、語彙や表現の方法で困ることがないからだ。演奏者の指もまた、楽器を完全に掌握し、あらゆる(演奏上の)困難や技術的なスキルに対応できる必要がある。

雄弁家が、一般的な内容を広くカバーすることと、自身の学問分野のあらゆる領域の基礎知識を組み合わせる必要があるように、鍵盤奏者は、和声の基本原則を学び、あらゆる時代の巨匠たちの作品のうち、さまざまな価値を持つ多くの作品を熟知するだけでなく、その作品から興味深い楽想を暗記し、現在の音楽の流行、オペラの人気テーマなど、あらゆるものを自在に操れるようにする責任がある。

演説家が優雅さと品格、明快さ、洗練された表現、華麗な言葉遣いを通じて退屈さや単調さを避けなければならないように、演奏家もまた、美しく趣味の良い表現の妙、聴衆の理解力を考慮した冷静な判断、優雅さ、そして適切な装飾を通じて、演奏に特別な魅力を与えるよう努めなければならない。

実際、特に優れた天賦の才能と高度な技術が関わってくる場合、ファンタジアのような即興演奏は、指のほぼ無意識で夢を見ている時のような動きから成り、それ即興演奏をより良いものとする——雄弁家が単語やフレーズを事前に考え尽くさないのと同じように。しかし、演奏者は常に冷静な判断力(特に与えられたテーマを展開する際)を保ち、自身の即興プランに忠実であり続け、ラプソディックで理解不能な退屈さや、過剰に広範な演奏の展開に屈してはならない。

演奏家は、優れた演説を行う演説家がその言葉で人々の心を動かすように、その説得力ある演奏で聴衆の心を動かさなければならない——音楽家の演奏を演説家による演説をなぞらええて説明するのは、バロック以前の音楽の世界では中世以後の基礎教養であった修辞学の伝統として有名です。音楽における修辞学との関連は、特にバロックの時代における事例が有名で、古典派以後の話は最近になってようやく楽曲形式と修辞学の伝統とのかかわりについて論じた研究本など、日本語でも読める文献が増えてきました。チェルニーの即興演奏に関するこうした記述は、そうした古典派以後の音楽における修辞学的伝統を示すものの一つとして重要です。チェルニーが即興演奏においてそうした「古式ゆかしき」修辞学とのかかわりを述べていることは、以前の章で即興演奏を自然と溶け込んだイギリス風庭園になぞらえるというアリストテレス以後の自然模倣説を彷彿とさせる言及があったことと並んで、即興演奏が「現在では下火になりつつある在りし日の(=古き良き時代の)」技術であるイメージを持っていたことを示唆しています。

ある一つの主題を、興味を引くような、かつ整然とした形で即興的に作品全体に展開する技術は、以下の点を観察すると実際よりも難しいように思えるかもしれない:

あらゆる主題は、例外なく、たとえ2つだけの音符しか含まれていなくても、拍子とリズムを少し変えるだけで、音楽の世界に存在するあらゆる種類の作品の冒頭部分として機能することができる。目下、ピアノのための以下の一般的なジャンルを例に取ってみよう:

- アレグロ(おそらくソナタの第一楽章として)

- アダージョ(荘重なスタイルで)

- アレグレット・グラツィオーソ(装飾なし、またはギャラント様式の装飾付き)

- スケルツォ・プレスト(カプリッチオ風に)

- ロンド・ヴィヴァーチェ

- ポラッカ

- 変奏曲のテーマに

- フーガ(カノンも頻繁に)

- ワルツ、エコセーズ、マーチなど

すべてのテーマがこれらの形式すべてにおいて同じように機能するわけではないが、可能性を示すには十分であり、残りは状況次第である。

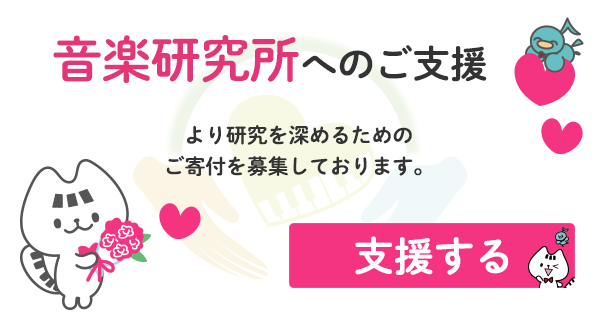

ここでは、事前に何も考えずに、以下の完全に任意による主題を提示し、前述の諸スタイルの可能性を示す。

これは、演奏者が利用できる無限の形式的多様性を示している。指定された主要主題は最も汎用性があるものではないが、これら一つ一つの譜例の冒頭部分は、その様式において楽曲化してゆくのに非常に適している。

あとは、主題が単純であればあるほど、展開はより自由で、より興味深いものとなる。なぜなら、芸術家の創造性がより広い自由度をもって保証されるからである。

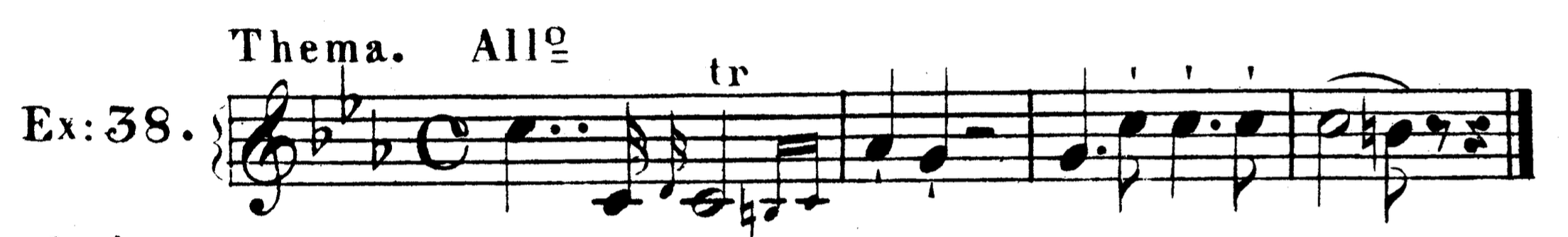

例えば、A、B♭、C、という3つの音符を主題として構成するとすれば、これらの主題から発展したテーマの例として、おおよそ次のようなものが考えられる:

手引書ではここに沢山の譜例が挿入されていますが、それらがどのようなものか、どのように主題を展開しているかは次回のコラムで見てゆこうと思います。今回のコラムではまず、この章の全体像を把握しましょう。

さらに、このような主題が[上記の譜例のみで]既に可能性を尽くしてしまったと考えるべきではない。すべての演奏者は、その創造性、経験、そしてその時の気分に応じて、この主題から異なるものを構築することができるだろう。

旋律的な輪郭を持たない一つの音型のみからなる主題が演奏者に提示された場合、演奏者はその主題に適切な旋律とリズムを考え、音型を可能な限り多様な形(後で逆転させる場合も含む)で繰り返し提示し、単調にならないようにする必要がある。例えば、主題が下記のような場合:

すると、アレグロの冒頭は概ね次のようにできる:

その他、あらゆるスタイルにおいて(同様のことが可能である)。

演奏者が非常に規則的な旋律が頭にあり、それを展開させてゆく場合、まずファンタジーの形式のうち即興演奏に最も適した形式を決めた後、その旋律に可能な限り厳格に拘束されるのではなく、模倣のすべての規則に従って、その旋律からいくつかの特徴的な音を主要な音型として全体に織り交ぜる必要がある。例えば

第2小節の音型は、この目的に最も適している。なぜなら、この音型は反行や模倣にさまざまな方法で適しているからだ。

例えば、次のような場合である:

この技術は、残りの旋律素材の統一感を高めるのにも寄与している。

ここで、チェルニーが模倣などの音型の展開には適している音型とそうでないものがあると述べているのもポイントです。これは自身で作曲や即興を行ってみると骨身に染みる話なのですが——特に対位法が絡むものです——、たとえば〈かえるのうた〉に代表される輪唱(カノン)の曲の多くがオクターヴを超えない比較的狭い音域で書かれているのは、カノンというものの主題は6度以内の音程にしておくと様々な展開が平易になる、という事情があります。即興演奏の素材にはやりやすいものとやりにくいものとがあり、それは色々なものをトライする中で自らの中で選別されてゆくものだと思います。

したがって、演奏者は、与えられるあらゆるモティーフを、これらのスタイルすべてに容易かつ巧みに応用する能力を身につけるために時間を捧げ練習しなければならない。さらに、演奏者は、あらゆる主題に関してこのような試みを一度だけ行うだけで満足してはならない。なぜなら、そのような主題に内在する変化の可能性は無限だからである。最後に、想像力から最も遠く厄介な素材でさえ指と馴染ませなければならない。

この時点から、[書かれた既存の楽曲の]各楽章をそっくりそのまま[即興演奏のための素材として]練習し始めることができる。この目的のために適した模範の選択から始めると作業が容易になる。したがって、第一のタイプ(アレグロ)の場合、クレメンティ、ベートーベン、フンメルなどによる優れたソナタの第一楽章が模範として役立つ。(特に、テーマが非常に一貫性をもって展開されている例が良い。)

参考資料:最も優れた模範として、最も単純な動機、あるいはたった数音から壮大な楽曲が展開される例:

- ・ベートーヴェンのハ短調交響曲の第1楽章

- ・ベートーヴェンのイ長調交響曲の第1楽章

- ・ベートーヴェンのニ短調ピアノ・ソナタ、作品29[正しくは作品31の2]のフィナーレ

- ・ベートーヴェンのニ長調トリオ、作品71[正しくは作品70の1]の第1楽章

- ・また、モーツァルトのト短調交響曲の第1楽章[第40番 K. 550のこと]

- ・モーツァルトのヴァイオリン四重奏曲[正しくは五重奏]と五重奏曲のいくつかの楽章

- ・ケルビーニの『アナクレオン』序曲

など。

短い作品の中では

- ・フンメルの変ホ長調のロンド、作品11

- ・ベートーヴェンのヘ長調のアンダンテ・ファヴォリ、作品33[WoO 57]

などである。

次回に続きます。

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)