チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)

~創造の楽しさを日々の練習に~

みなさま。こんにちは。

この13回目のコラムを書いている時はちょうど梅雨はどこに行ってしまったのだろう?という暑さになっており、一日のどのタイミングで暑さに根負けして空調を入れるか迷っています。

さて、今回もチェルニーのピアノ教則本『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Op.200』(n.d. [1829])の続きを読んでゆきたいと思うのですが、今回は、前回で扱った第四章に登場し、次回に取り上げると宣言していた譜例について、簡単に分析してゆきたいと思います。

一つ目の譜例は、第四章「単一の主題による即興演奏について(ファンタジア風の即興についての第一のカテゴリー)」の4節に登場する様々な短いファンタジアです。まずは本文をおさらいしましょう。

あとは、主題が単純であればあるほど、展開はより自由で、より興味深いものとなる。なぜなら、芸術家の創造性がより広い自由度をもって保証されるからである。

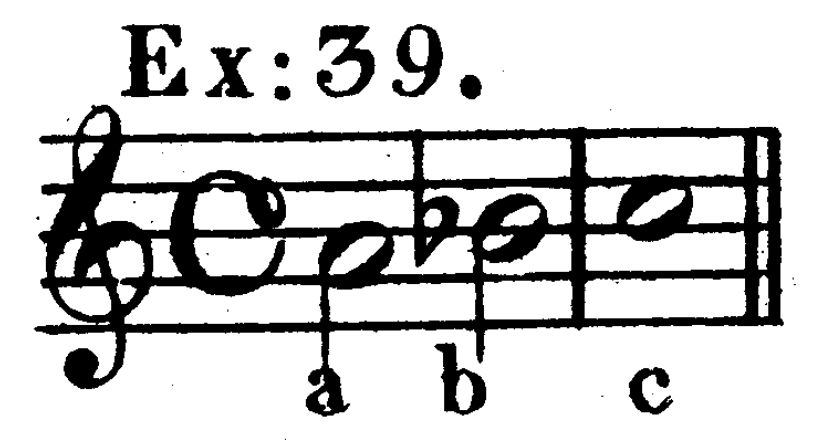

例えば、A、B♭、C、という3つの音符を主題として構成するとすれば、これらの主題から発展したテーマの例として、おおよそ次のようなものが考えられる:

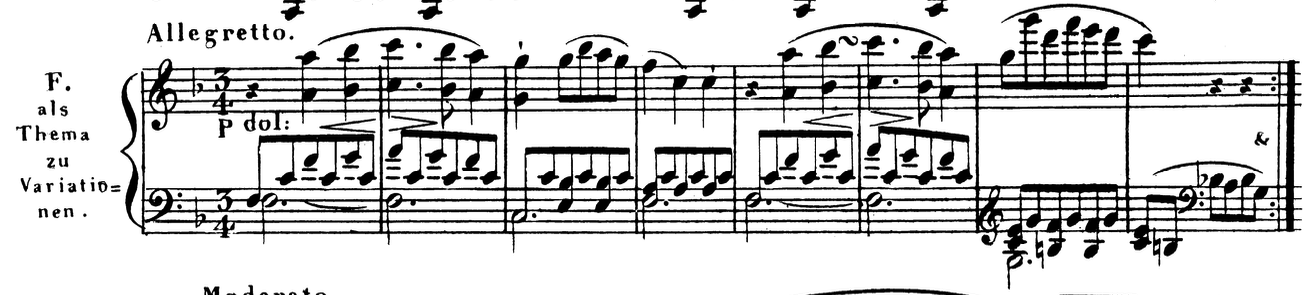

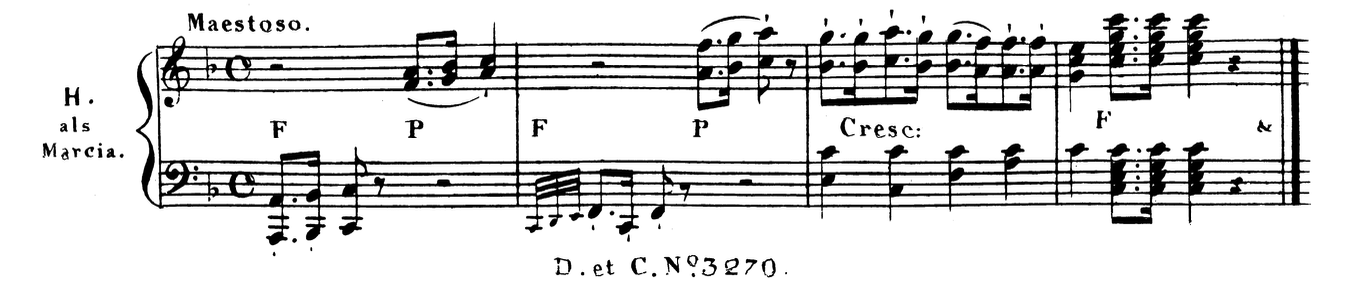

譜例1

ここでは、A→B♭→Cという主題を様々に展開したAからHまでの8つの譜例が挿入されています。主題がどのように展開されているか、一つずつ見てゆきましょう。ちなみに譜例は各曲の最後に「&」が付いており(Cのみ付いていないのは印刷ミス?)、譜例がその後も展開されることを示唆しています。

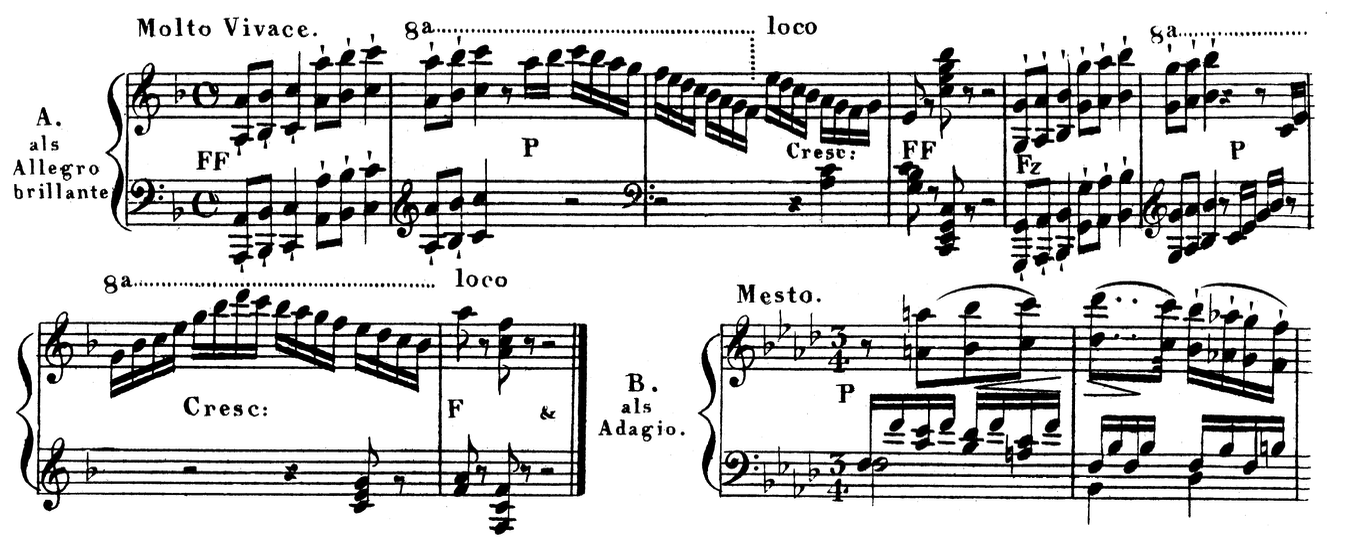

A(アレグロ・ブリランテ):両手のオクターヴで主題を3度、オクターヴ上行しながら演奏し、短い下行パッセージを挟んで主題をG→A→B♭という2度下がった形に展開し、同じことを行う。最後の16分音符のパッセージは最初の順次進行によるパッセージとは異なり、ヘ長調の属七の和音でアルペジオをすることにより終止を予感させるようにしているのかポイントです。

B(アダージョ/メスト):一転、ヘ短調となったこちらの曲では、主題はカンタービレな旋律として展開され、それを左手の分散和音で伴奏する歌曲風のスタイルとなっています。短い譜例ですが、前半4小節+後半4小節の2部形式になっており、前半と後半の冒頭に主題が置かれる形になっています。

C(アンダンティーノ/アレグレット):こちらもBと発想は似ている(右手が主題を用いた旋律+左手は伴奏、8小節の構成)ですが、調性はヘ長調に戻ります。左手が、①ずっとC音を保続することで田園・田舎風の雰囲気を醸し出している、②右手と並行進行する旋律を忍ばせている部分が音楽上の大事なポイントになっています。

D(スケルツォ):4分の3拍子で和音・オクターヴの同音連打を主とするリズム構造の中で、8小節+8小節の2部形式が構築されます。主題はまず左手の低音域で演奏され、4小節目で左手:旋律、右手:リズム型という役割が逆転します。冒頭の和音がすでに変ロ長調の属七の和音になっており、へ短調の主音に対し不協和音の変ホ音があるのが「味」になっています。

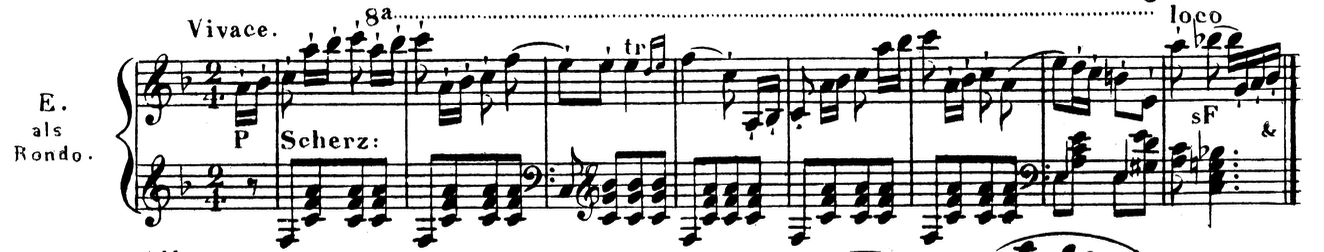

E(ロンド/スケルツォ):Aと同じく主題を3つのオクターヴで繰り返す旋律構成になっていますが、Dのスケルツォのアイデアを引き継ぎ左手は和音連打を行います。全体的に高い音域で演奏される小さく可愛いロンドになっています。ちなみに、ロンドと題されていますがABAのAの(一)部分しか書かれておらず、この譜例を演奏する場合、Bは自分で考えることになるでしょう。

F(主題と変奏):Fの譜例は主題と変奏、という設定で、冒頭の主題部分として譜例が書かれています。これも、BとCと同じく右手が旋律、左手が伴奏というこの時代の変奏曲の主題によく見られる構成となっていますが、その後の変奏は書かれておらず、この譜例を演奏する場合は自分で考えることになるでしょう。

G(フーガ):Gは最初に提示した主題をフーガ主題とした例を2つ載せています。2つの譜例は拍子が異なりますが、いずれも上行音型になっている主題を少しずつより下の音に下げながら繰り返すことでフーガ主題を構成しています(そういう意味では2つのフーガ主題は同じ構成原理となっていると言えるでしょう)。後続主題はフーガのお作法に則り最初に提示された主題の5度上/4度下から始まります。個人的には、もう少し長めに書いて、これがどのように展開されるか見たかった気持ちがあります。

H(マーチ):最後の譜例はマーチと題され、主題が左手(フォルテ)と右手(ピアノ)とで対比されたのちに、マーチらしい付点リズムと和音のテクスチュアを保ちながら旋律的に展開されてゆきます。たった4小節しか書かれていませんが、きっとこの後も同じロジックで展開されてゆくことが期待されているのでしょう。

これら8つの譜例を載せたのちに、チェルニーは以下のような「お断り」を入れています。

さらに、このような主題が[上記の譜例のみで]既に可能性を尽くしてしまったと考えるべきではない。すべての演奏者は、その創造性、経験、そしてその時の気分に応じて、この主題から異なるものを構築することができるだろう。

②長大なファンタジア(1)

紙面の都合で、今回はこの章の後半に載っている二つの長いファンタジアのうち、一つ目を見てゆきたいと思います。一つ目のファンタジアは、曲の前にこのような前口上があります。

ここではいくつかの例を参考として提示しているが、完全に完成された模範例を提示する意図はない。この場合、手引書での説明に適しているのは、基本的な楽想の展開を概略的に示した基礎に過ぎず、そのため、これらは常に演奏者の指針として機能し得る。また、必要に応じて詳細な展開が必要な箇所を、ここから下の部分に示しておく。こうした例に、学生は自身で挑戦する必要があるだろう。

以下のものを主題として取り上げる:

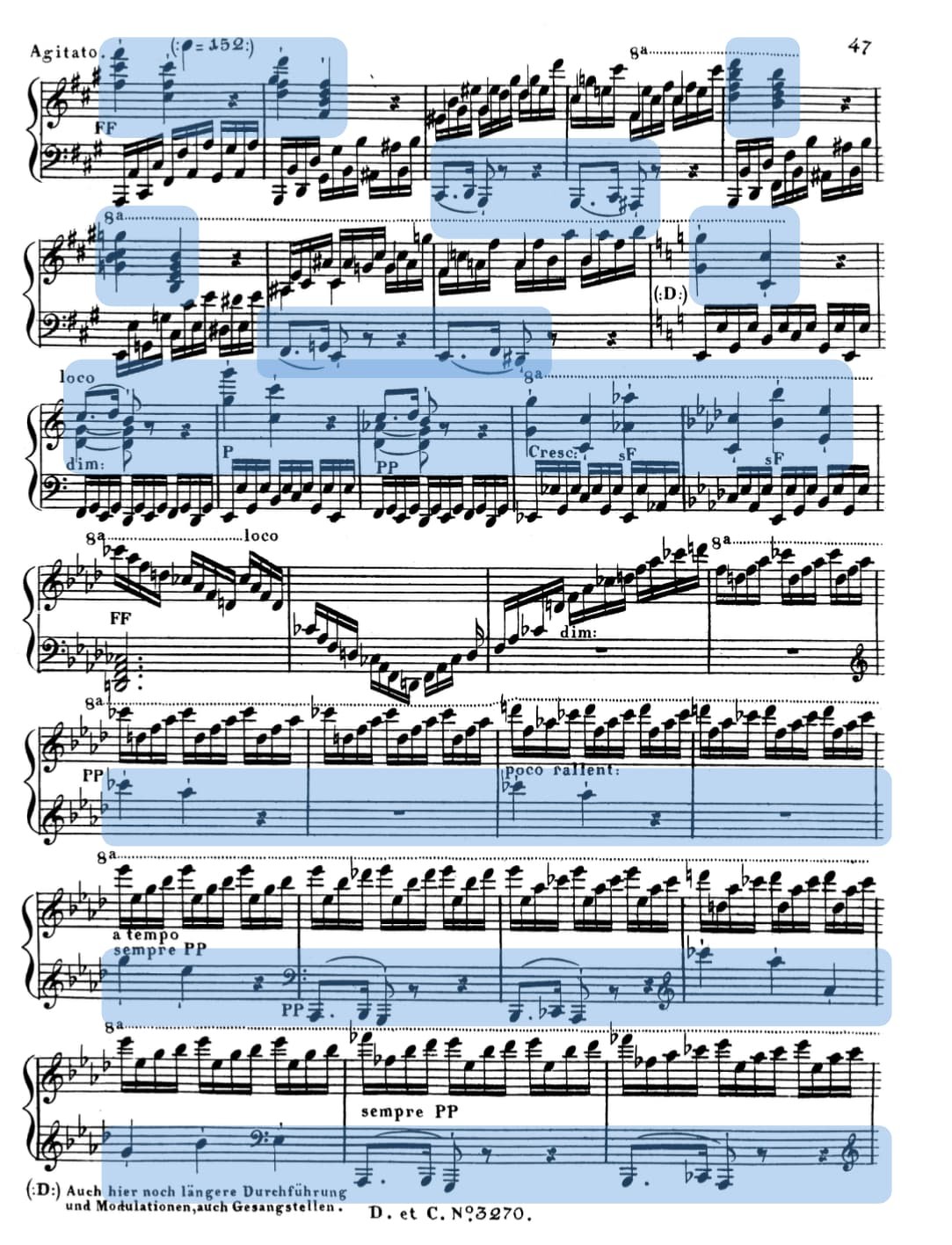

譜例10この主題は、短い前奏の後ですぐさま効果的に入ってきて、聴き手にとって明確に際立つものである。

些細なことですが、この主題は主音(C音)から始まり、属和音上の第三音(B音)で終わる特徴があります。つまり、主題の中にトニック→ドミナントの和声進行が含まれており、それを足がかりに曲を展開しやすくなっています。加えてその調の第三音を省くことで、長調にも短調にも適応できるようになっています。

また、このファンタジアにはチェルニー本人によるコメンタリーも少し付いているのが特徴です。以後、本人のコメンタリーも網羅しながら、ファンタジーの各セクションを譜例付きで見てゆきましょう。譜例には、提示された主題がどこで登場するかマークしておきましたので参考にしてください。

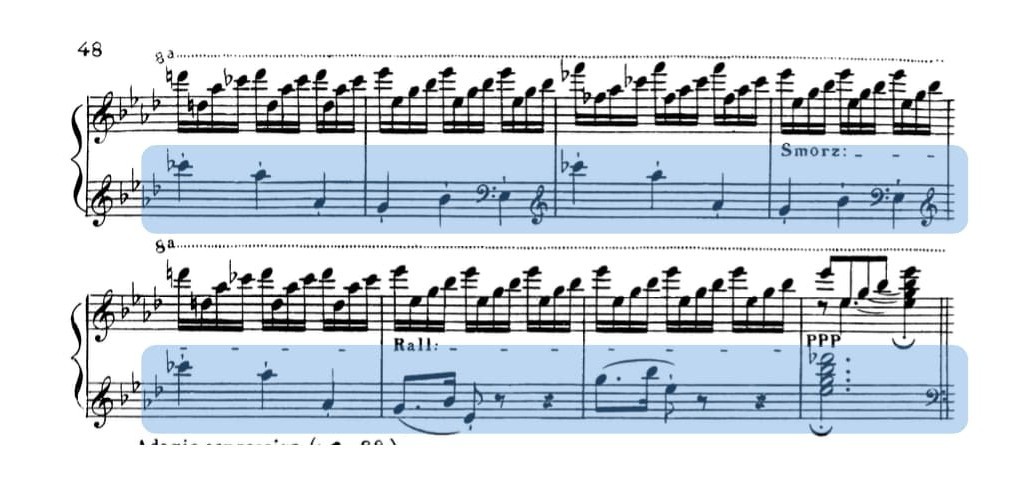

第一のセクションは、続く第二のセクションの導入として「前奏曲(プレリューディウム)」と第されています。セクションは前半と後半に分かれ、前半では、主題がハ短調で提示されてから、楽譜にマークした箇所のように様々なパートに配置・展開されます。バスのF#音から次の後半部分のG音(ハ短調の属音)へと繋がります。後半は、拍節がない(小節線が自由に引かれている)のが特徴で、バスの長く引き延ばされたカデンツ上で右手が三連符で急速なパッセージを演奏します。

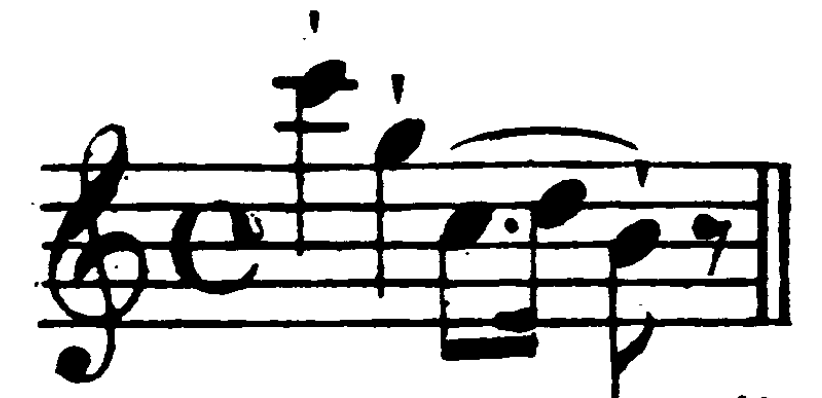

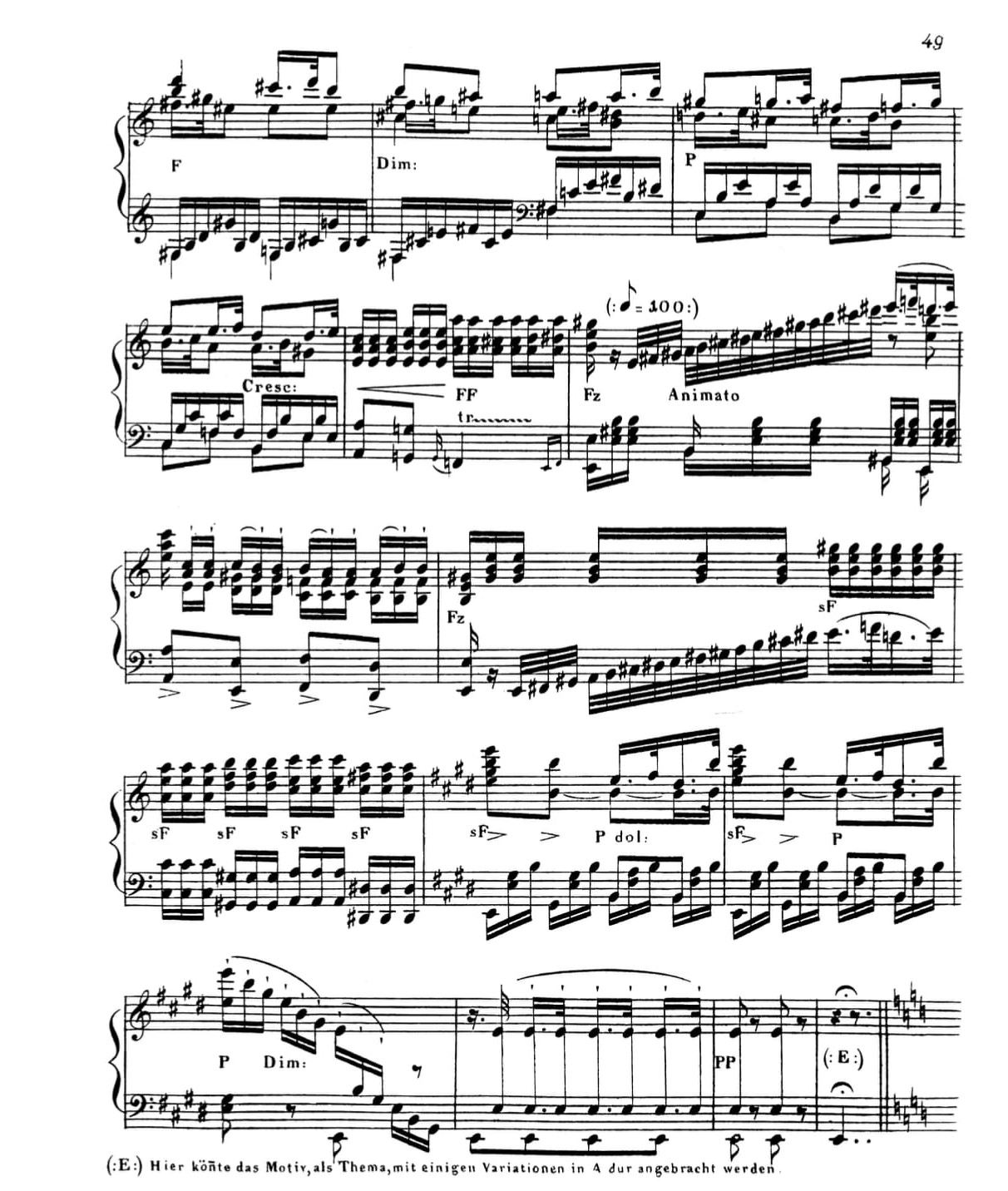

続く第二のセクションがこのファンタジアの本体に相当します。まず、主題がFF(4オクターヴ)とp(4声和声)という強いコントラストをもって提示されます(2-1)。主題は属音上で終止し、フェルマータの後からはバス声部が主題を演奏し、右手がアルペジオで伴奏します。

第二セクションは、コロコロと曲想が変わるのが特徴です。続くメノ・モッソでは、左手の和音伴奏上で右手が主題ともう1声を演奏する歌唱的な二重唱(奏)のスタイルを取ります。そこに右手の急速なパッセージが挿入され、主題に含まれる付点リズムと交差してゆきます。

ここで、チェルニーによるコメンタリーが見られます。

(:A:)この変ホ長調の推移パッセージは、さらに長く展開することができる(フェルマータに関する章[第三章六節?]を参照)。

(:B:)この中間主題 Mittelgesangは第一主題から(反行系として)派生したものである。

この(:B:)の部分からは主題の反行系のようなモティーフが変イ長調で登場します。そして、その主題が左手に受け渡され、主題に含まれる付点リズムとアルペジオで展開してゆきます。中間主題の展開に関して、チェルニーはこの部分をより長めに伸ばすことでさらなる形式感を持たせ、ここで一つの区切りを作ることも可能だと述べています:

(:C:)ここでは、変ホ長調の歌唱的パッセージをさらに長く伸ばすことができ、この調性での最初の部分を形式上しっかりと完了させることができた。

あえてそうしなかったのは、これがあくまで即興演奏の例であり、より確固たる形式的完結性が求められる書かれた(作曲された)楽曲と差異化する意味もあるのかもしれません。ここからは、調性もイ短調〜嬰ヘ短調と推移してゆきますが、このセクションは冒頭の主題と中間主題、そしてその展開がソナタ形式の提示部を想起させるような構成になっています。これが即興演奏の譜例として掲載されていることに改めて驚きを隠せません。

第三のセクション:アジタート嬰ヘ短調で拡大された主題とオクターヴのパッセージがスケルツォ的に展開されます。主題とアルペジオによる伴奏というテクスチュアのまま多くの転調を繰り返し、変イ長調の属和音で次のセクションへ推移します。

チェルニーもこう述べています:

(:D:)ここでもまた、より長大な展開、転調、そして歌唱的なテクスチュアが続く。

主題が変イ長調で、コラール風の和音で演奏されます。その後は、これまでと同様主題の各マテリアルを使って展開、転調してゆき、ホ長調で力強くこのセクションを力強く締め括ってから次のセクションへ推移します。

しかし、チェルニーはこの次のロンドに移り変わる直前のフェルマータに新しいセクションを挿入することも可能だと言っています:

(:E:)ここでは、これまでのモティーフを主題として、イ長調の変奏を入れることができただろう。

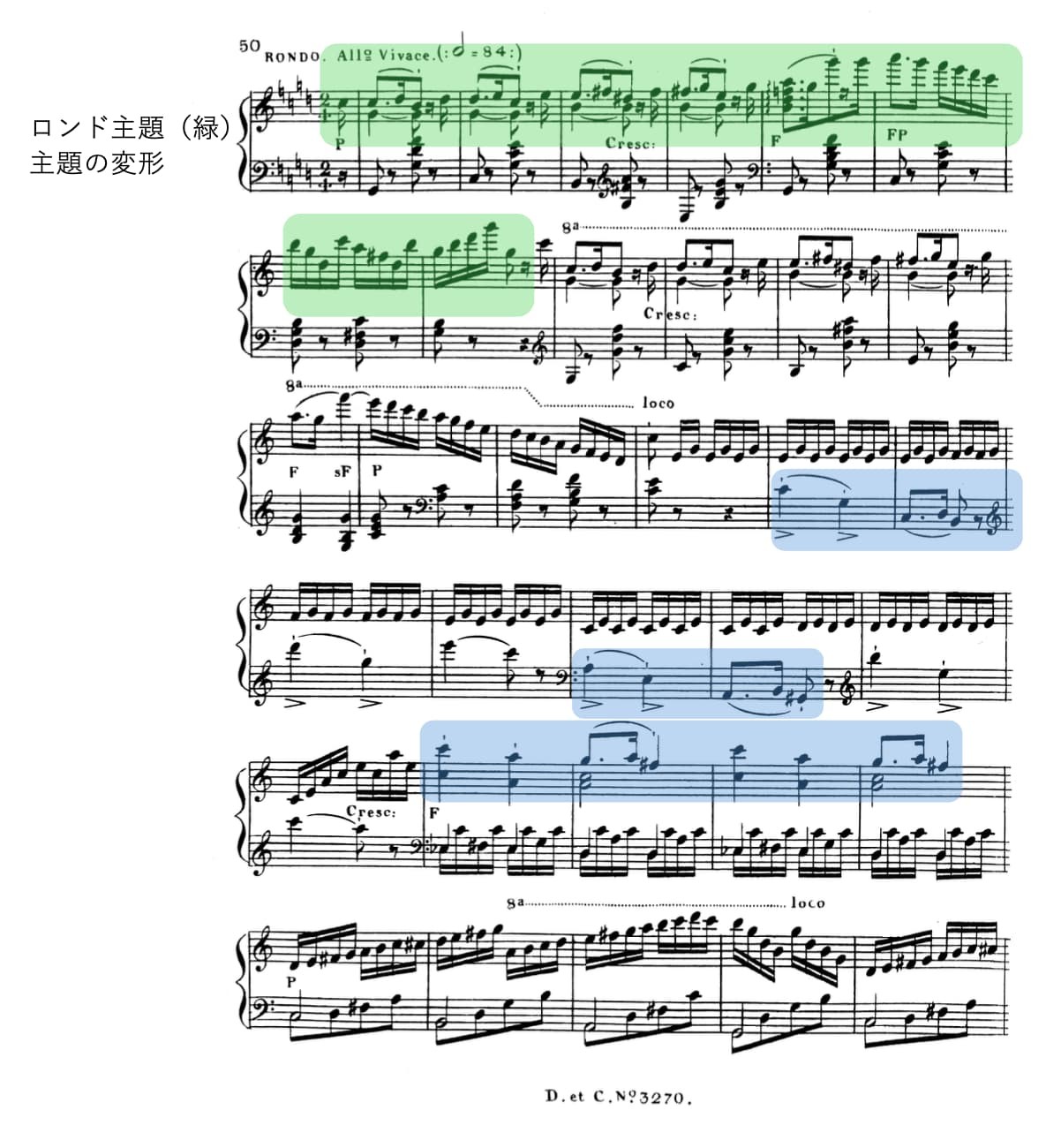

ロンド主題は主題の付点リズムを用いた8小節から構成され、ハ長調でスタートします。ロンドのB部分では、主要主題が左手にハ長調で登場してから、転調や主題の一部転回により展開してゆきます。

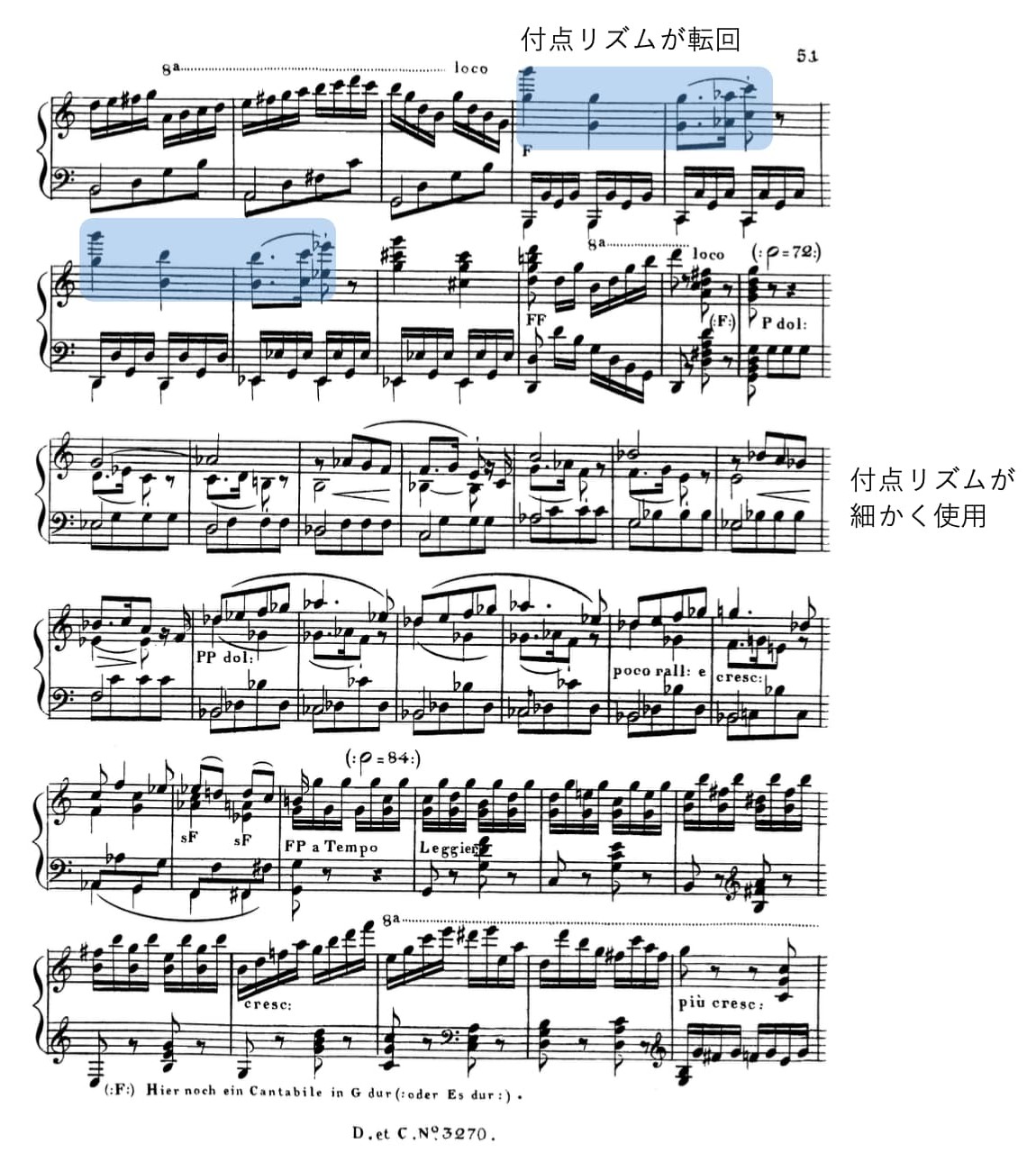

(:F:)ここにもト長調(あるいは変ロ長調)のカンタービレがある(ことに留意されたい)。

チェルニーが注意を促す付点リズムを用いたカンタービレを経由したのちに、再びロンド主題に回帰します(ここでは、左手の伴奏型がロンド冒頭から変更されています)。主題の付点リズムを転回させてクライマックスを形成し、コーダでは再びコラール風の主題が登場してファンタジアが締め括られます。

総括すると、このファンタジアは序奏—ソナタ形式の一部(第一楽章)—スケルツォ楽章(第二楽章)—カンタービレな緩徐楽章(第三楽章)—ロンド(終結楽章)という、古典的なソナタの構成の近似を示しており、明らかにソナタの構成原理を用いた即興演奏を行う意図があったと言えるでしょう。しかし、それはあくまで「インスパイア元」であり、形式がきっちりと守られているわけではなく、その形式を大枠として用いながらよりラプソディックかつ、本当に即興されているような(作曲における動機労作よりも単純な)主題の展開が行われているのが特徴です。決してネガティヴな意味ではなく、むしろ繰り返しにはなりますが、この譜面が即興演奏の譜例として掲載されていることのインパクト、重要性について我々は考えていくべきでしょう。

今回はここまでにし、次回は続きの章を見てゆきます。

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)