チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)

~創造の楽しさを日々の練習に~

みなさま。こんにちは。

第五回に引き続き、今回もチェルニーのピアノ教則本『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Op.200』(n.d. [1829])を見てゆきたいと思います。今回からいよいよ第一章に突入してゆきます。 第一章は、前回のコラムで扱った即興演奏の分類の中でも第一のもの、前奏曲 Vorspielについてから始まります。では、早速続きに参りましょう。

第一章:前奏曲について(演奏される楽曲※注釈1が始まる前の前奏曲と短いファンタジアについて)

前奏曲には二種類ある:

非常に短く、二、三の和音のみ、走句やパッセージ、推移的な素材のみで、楽器を試したり、指を慣らしたり、あるいは聴衆の注意を引くためにある。これらは、次に演奏される楽曲の主調の和音(=主和音)で締め括られなければならない。

より長めで、より作り込まれたものであり、続く曲(次に演奏される既存の楽曲)に属している導入部のようなものである。ゆえに、次の曲の主題などを想起されるものがその中に組み込まれていても良い。そのような前奏曲は、主題の展開も認められているが、次の曲のドミナントの7の和音(属七の和音)上のカデンツをともなって締め括られるべきであり、同じように(=主和音で締め括られた上で次の曲と)連結されるべきである。

菅沼のコメント:まず、チェルニーは前奏曲を①素早いパッセージや旋律がいくつかの和音分だけ演奏される短いもの/②より長めでより作り込まれたもの、の二種類に分類しています。両者ともに、次に演奏される曲の主調で終わる、次の曲のモティーフを流用するなど、これから演奏する実際の書かれた楽曲との関連性が強調されているのがポイントです(あくまで次の曲のための「前奏曲」であるため)。16世紀に登場したトッカータという楽曲形式が「(鍵盤に)触れる」という意味のイタリア語 toccareに由来していたように、楽器や奏者自身のコンディションを確認するためにそうした前奏曲を演奏する、という習慣がチェルニーの頃まで受け継がれていたことが見て取れます。

(2)

特に親密な場でソロの作品を演奏する場合、もし鍵盤奏者が既存の楽曲を直接始めずに、聴衆を準備させ、ムードを整え、弾き慣れていないであろうフォルテピアノの弾き心地を確かめるため適した前奏曲を然るべき流儀で演奏できるのであれば、第一の種類(短い前奏曲)は鍵盤奏者にとっての誉れである。しかし同時に、それにも程度があることに留意する必要がある。他の楽器を伴奏する場合、前奏曲は非常に短く、いくつかの和音と華麗な走句のみで済ませるべきである。公衆の場でコンサート・ピース※注釈2を演奏する場合(特に楽曲がトゥッティで始まる場合)は、いかなる前奏曲も適していない。

菅沼のコメント:この段落で興味深いのは二点です。まずは、「既存の楽曲を直接始めずに前奏曲から弾く、というのは鍵盤奏者にとっての誉れ」と述べていることです。それはすなわち、当時の鍵盤奏者誰しもが前奏曲を即興していたわけではなく、現代のように既存の楽曲を直接演奏し始めるという演奏も当たり前のように行われていたことを示唆しています。それでもなお、前奏曲を即興することの美点をここでチェルニーは強調しているわけです。

二点目は、そうした前奏曲の即興もTPOを弁えねばならない、ということです。これはイメージしやすいことですが、特にアンサンブル、人と一緒に演奏する場合は適していないとチェルニーは考えていました。協奏曲では演奏して欲しくなかったようですね。TPOがある、ということはすなわち前奏曲というものは(他の)奏者と聴衆を巻き込んだコミュニケーションでありある種の「機能性」が備わっている、ということを意味します(これは特にソナタに代表されるようないわゆる「絶対音楽」の概念とはある種真逆のあり方と言えるでしょう)。

わずかいくつかの和音の組み合わせのみが(非常に短いタイプの)前奏曲に適している。

菅沼のコメント:前奏曲の最初のタイプ、短い和音を組み合わせたものとして、ではどのような和音を組み合わせるべきか? その実例としてチェルニーが挙げている和音進行を見てゆきましょう。

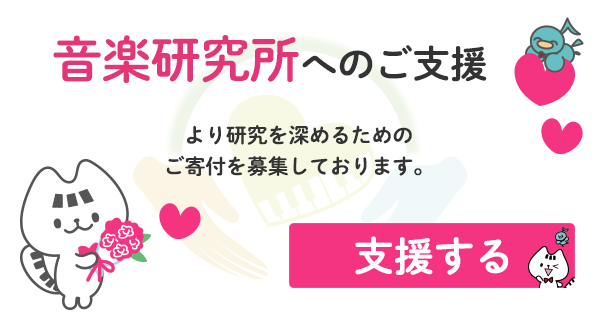

まず、長調のヴァージョン(上段)は三種類です:

- 属七の和音→主和音

- 主和音→V度のV度の七の和音(ドッペルドミナント)→主和音(第二転回形)→属七の和音→主和音

- 主和音→V度のV度の九の和音(ドッペルドミナント:根音省略の下方変位[E音ではなくE♭音を使用]・第一転回形)→主和音(第二転回形)→属七の和音→主和音

短調のヴァージョン(下段)は三種類です:

- 主和音→V度のV度の七の和音(ドッペルドミナント:根音省略の下方変位[F#音ではなくF音を使用]・第二転回形)→主和音(第二転回形)→属七の和音→主和音

- 休符→V度のV度の七の和音(ドッペルドミナント:根音省略の第一転回形)→主和音(第二転回形)→属七の和音→主和音

- 主和音→VI度の和音→IIの七の和音(第一転回形)→属七の和音→主和音

最小構成単位は属七の和音→主和音で、それ以上長くなると主和音の第二転回形が組み合わさるカデンツになる傾向にあります。ドッペルドミナントが多用され、その多くに下方変位が含まれているのは、和音の中に半音進行を組み込ませるためであり、この半音進行が、後に登場するよりフィギュレーションされた例で効果を発揮します。

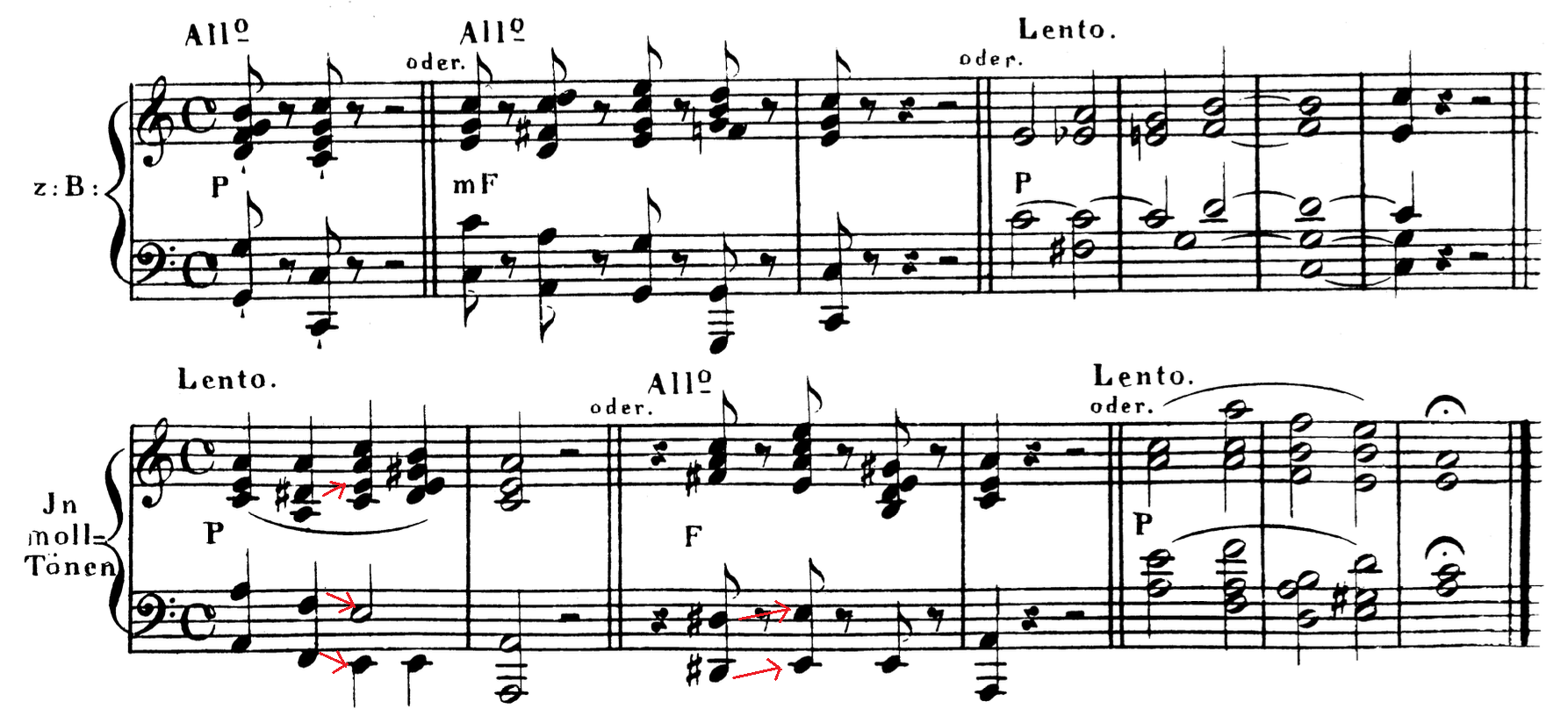

それぞれの和音は非常に多くのパッセージを生み出すことができるので、最も単純な転調ですら旋律豊かで華麗な無数の前奏曲を紡ぎ出すことができる。例として、非常に一般的な和音進行の例を示そう:

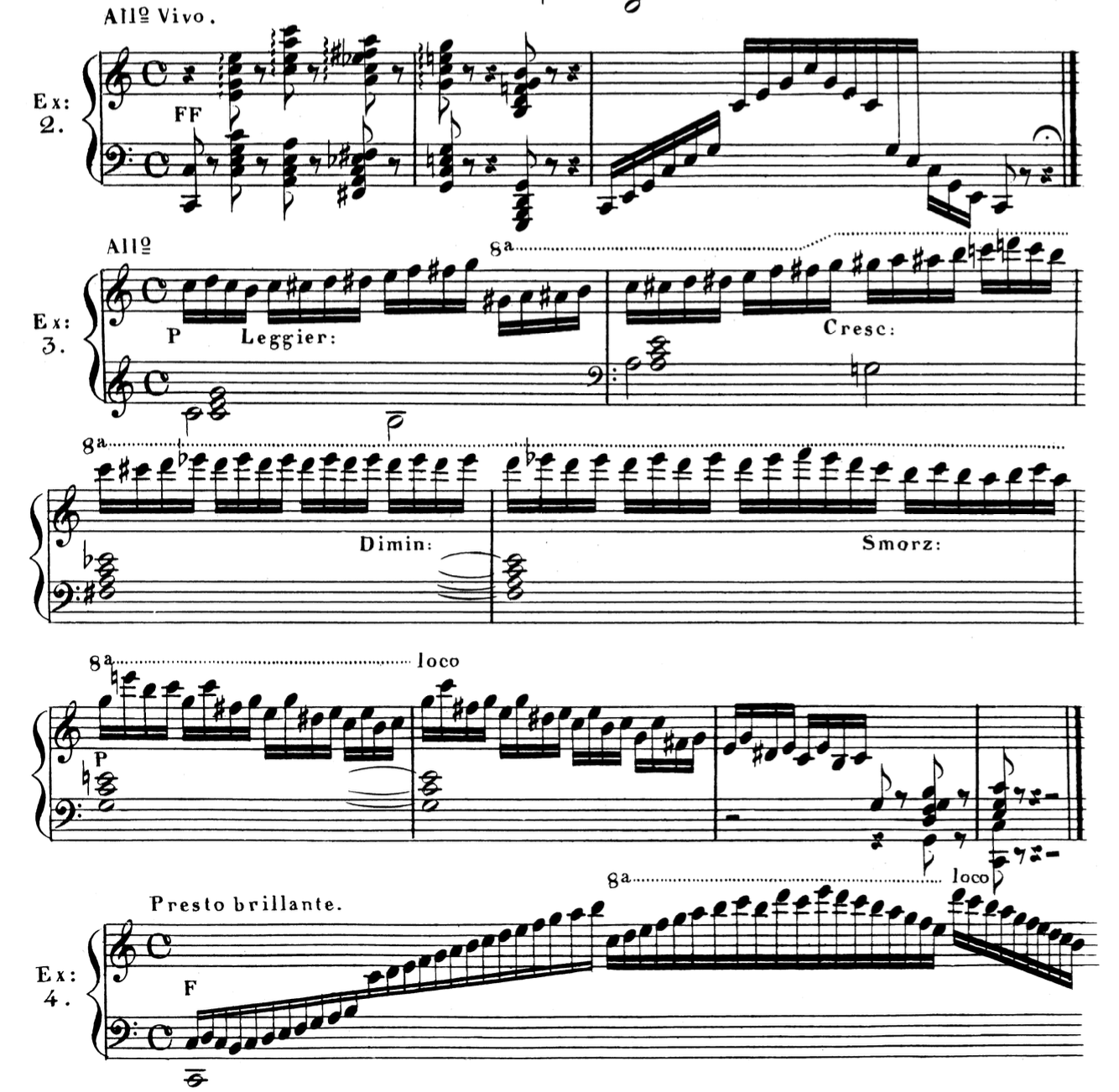

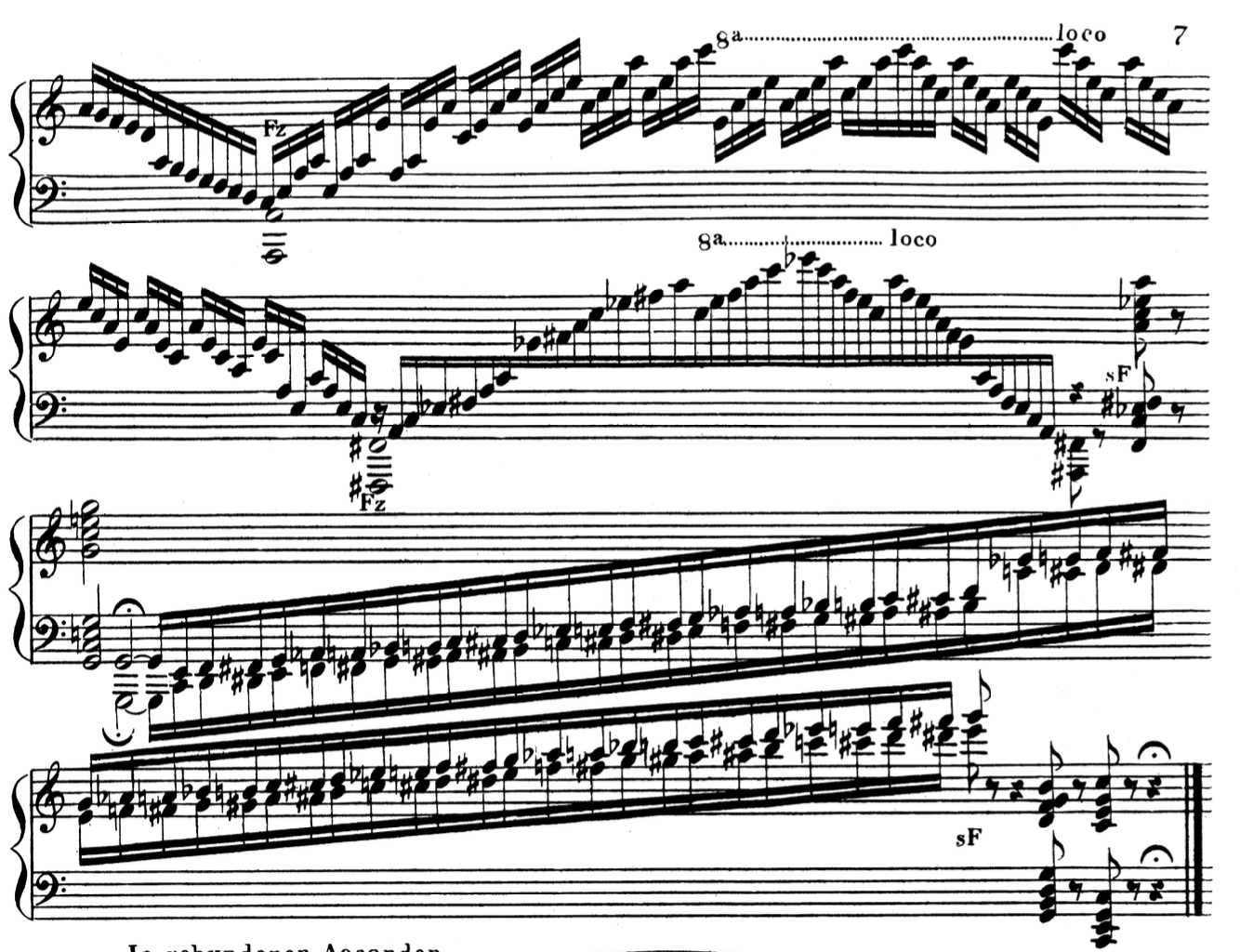

では、この和音進行から何が作られうるか、見てみよう:

菅沼のコメント:ここから、一つの和音に対する数多くの装飾(ディミニューション)例が続きます。上の譜例では、一つの基本となる和音進行に対し異なる4つの装飾例が書かれています。これらの例は、以前よりお話しているように、奏者の「引き出し」の中にしまわれているべきものであり、現代の我々もこうした当時の例を自身の引き出しに入れる、すなわち体に入れて記憶し、いつでも演奏できるようにすることで歴史的な即興演奏ができるようになってゆきます。このように、一つの基本型から多くのヴァリアントを導き出し、列挙してゆく手法は16世紀以来の即興演奏の手引書に見られる構成であり、チェルニーは伝統的なメソッドに従って自身の即興手法を著述していっていることがよく分かります。

こうした基本型からヴァリアントを芋づる式に引き出してゆく、というメソッドは大元を辿ると中世の記憶術に遡ります。印刷技術がまだ無く、紙が現在よりもより高価で、限られた人にとってのメディアだった中世の時代、紙に書かれたことを記憶するということが非常に重要であり、さまざまな記憶のためのメソッドが考え出されました。先ほどのチェルニーの譜面のように、基本となる和音進行の型を一つ用いるとして、記憶の中に仕舞われているその装飾例たちを引き出して演奏してゆく、という作業はこうした中世以来の記憶術の伝統に則ったものであり、19世紀の演奏文化とそれ以前の文化との接点であると言えるでしょう。※注釈3

「最も単純な和音構成ですら無数の前奏曲になりうる」というのはとても素敵な言葉だと思います。チェルニーの言葉の通りさまざまな装飾を自分でも作れるようになるべく、次回は彼が残した装飾例を深堀りしてゆき、どのような音型、どのようなメソッドが用いられているかを見てゆきます。。

- 即興されるものではなく既に作曲されたもの、という意味。

- 英訳版ではオーケストラと演奏する協奏曲としている。

- 中世の記憶術に関して日本語で読める文献には下記のものがあります。是非お手に取ってみてください。

・メアリー・カラザース『記憶術と書物:中世ヨーロッパの情報文化』別宮貞徳監訳 工作舎、1997。

・桑木野幸司『記憶術全史 ムネモシュネの饗宴』講談社、2018年(講談社選書メチエ689)

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)