チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)

~創造の楽しさを日々の練習に~

みなさま。こんにちは。春の心地よさ、初夏の陽気、まだ楽しめていますか?

さて、今回もチェルニーのピアノ教則本『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Op.200』(n.d. [1829])の続きを読んでゆきたいと思います。第9回は、いよいよ第一章が終わり、第二章に入ってゆきます。 第二章は短いので、今回のエッセイですべて読んでみます。

作曲家自身が何の導入も書いていない独奏曲を演奏家が弾かなければならない場合——たとえば、主題から直接始まるロンドや変奏曲など——、即興された前奏曲が主題と比べて長すぎたり手が込みすぎたりしていたり、続く主題からの音楽素材が含まれていたりしていたとしても不適切とはならず、それらの集まりが適切な導入部となる。

この種の前奏曲は規則的な一貫性がある。技巧的なパッセージは抒情的な部分と交互に行われるべきであり、導入部は属七和音上のカデンツで終始し、主題へと直接つながらなければならない。

(続く)楽曲の調性で始める必要はない。さらに、転調も存分に行ってよい。しかし、前奏曲は続く楽曲の性格のままでなければならない。このような長大な前奏曲が、一般的に、より重厚な作品(例えば、ベートーヴェンの〈ソナタ ヘ短調 Op. 57(訳註:言わずと知れた「熱情」のことですね)〉のような)の前に適さないことは明白である。

ここで、前奏曲などの即興演奏を加えない方が良い例というものが登場し、具体例としてベートーヴェンの「熱情」が挙げられています。「より重厚な作品 ernsteren Werken」とは、「熱情」のようなシリアスな内容を持つもので、そういった作品には何かを足すのは無粋である、ということです。即興的な装飾法でも、歴史的に見てこういったTPOが述べられている例はあり(例えば哀歌で己の技巧を誇示するような華美な装飾を入れるのはけしからん!など)、このような言及があるということは、実際に「やってしまう」人もまたいた、ということでしょう。「熱情」ソナタに前奏曲を入れる「無粋な演奏」、逆に興味をそそられます。

優れた作曲家による良くできた導入部はいずれも、即興演奏のハウツーとして演奏家にとってのお手本となるだろう。

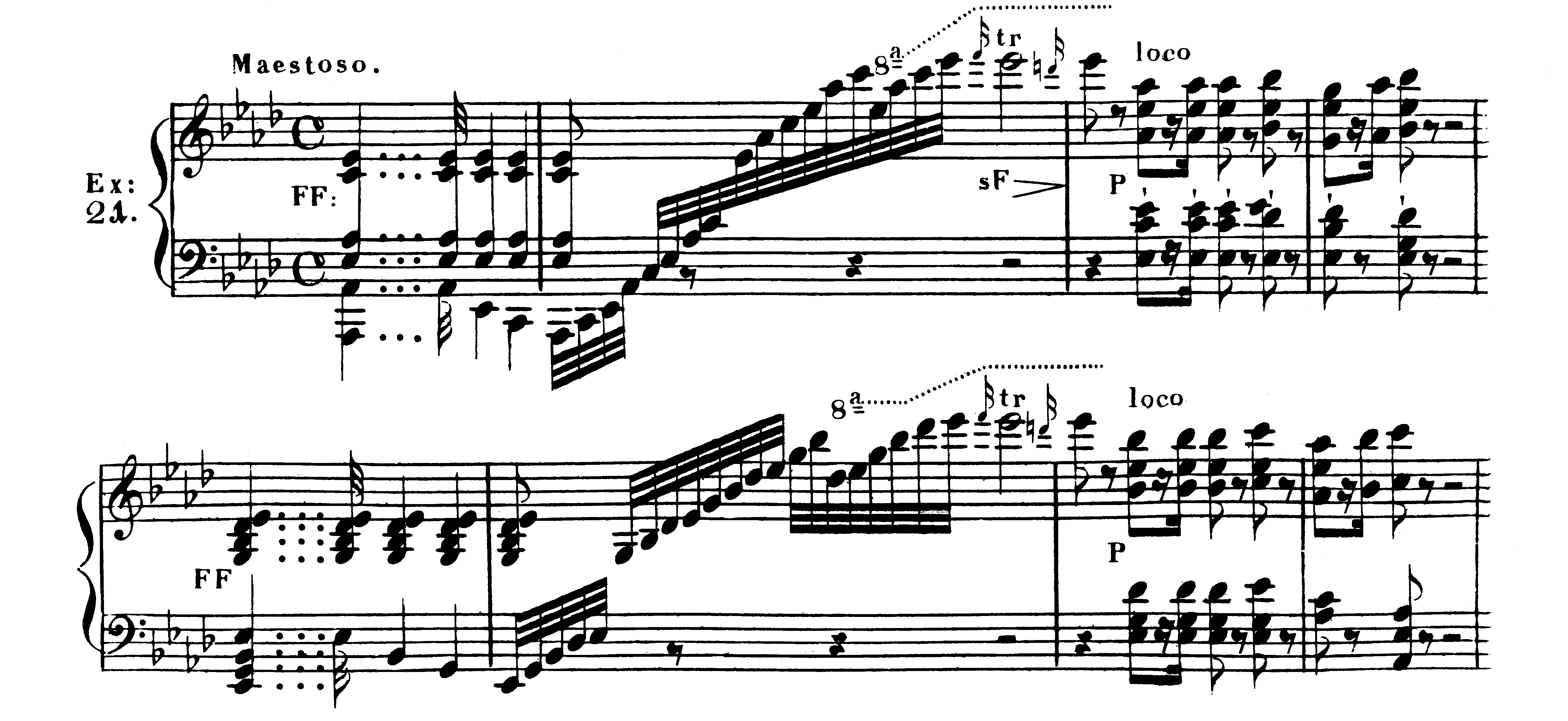

それでも、私は拙作〈イギリス国家による変奏曲〉(Op. 77、ヴィーン、アントン・ディアベッリ出版)の導入部として、一例を挙げておく。主題が重厚かつ高貴なため、類似した、やや壮大な雰囲気の導入部も不適切ではないだろう(譜例21)。

- 譜例21(曲の途中まで)

- 注意:主題が3/4拍子であるため、この譜例は単調さを避けるために4/4拍子で書かれている。

同様の理由で、主題からの素材は断片的にしか聞こえず、ハ長調という調性も終止部、カデンツにおいてのみ現れるようにしている。

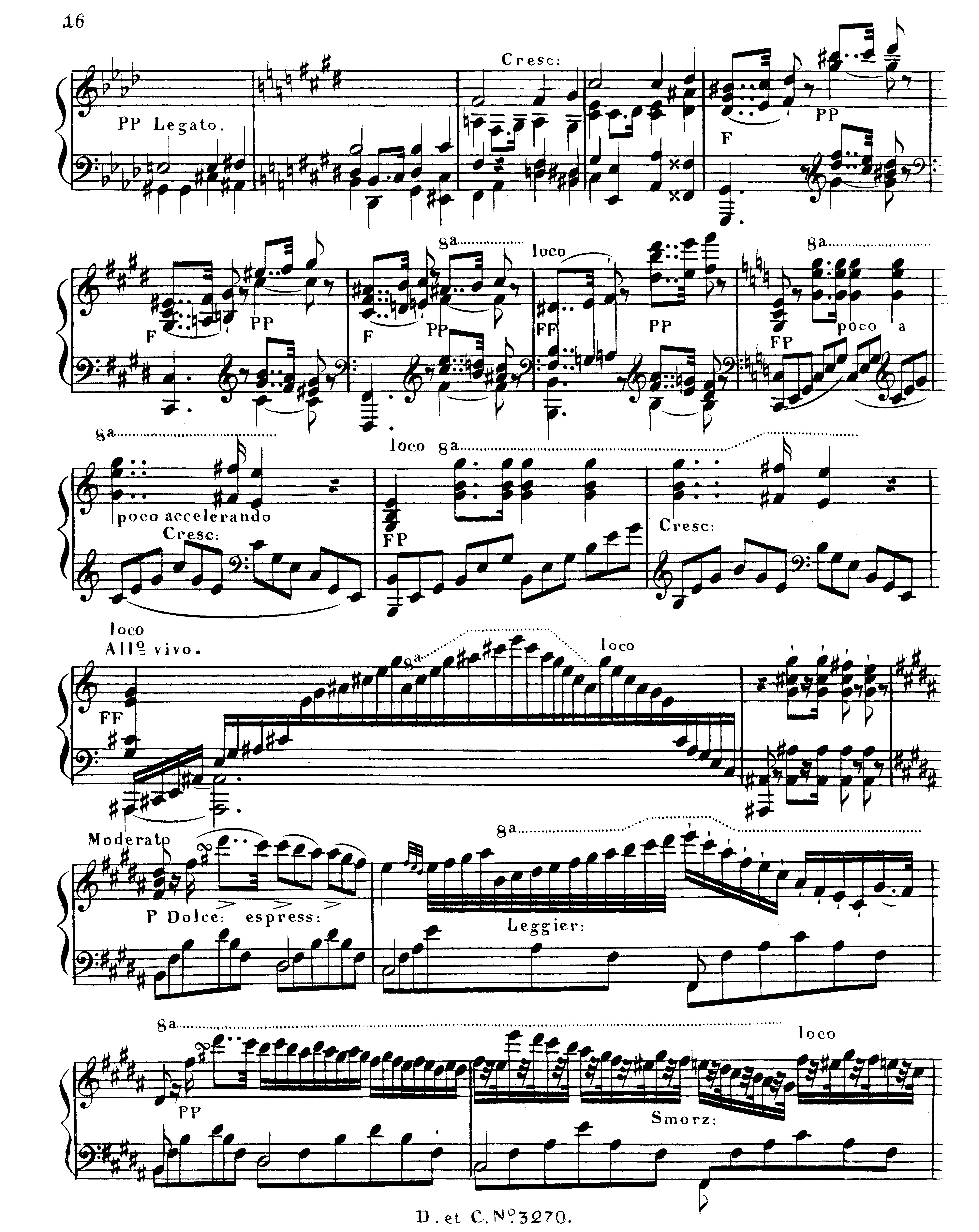

対照的に、次の譜例は拙作〈ロンディーノ第15番〉(Op. 169、アントン・ディアベッリ出版)への前奏曲で、軽快で心地よく、華麗な様式で書かれている(譜例22)。

- 譜例22(曲の途中まで)

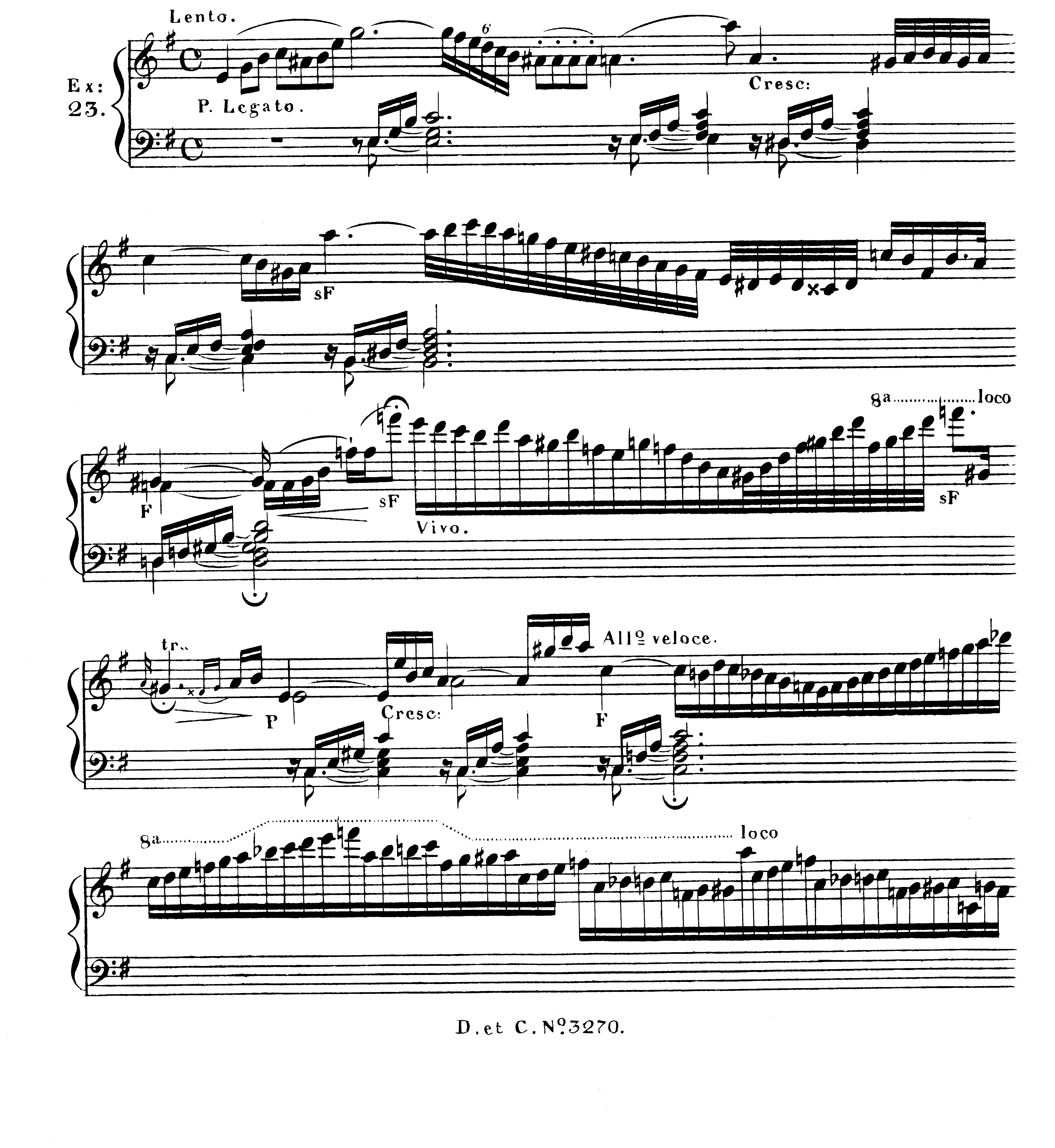

最後に、演奏家が習得しなければならない、非常に興味深い前奏曲の様式がもう一つある。それは、レチタティーヴォのように完全に拍子のないもので、ある部分では和音の音が同時に鳴り、他の部分は分散和音で演奏される。まるで意図的な計画がなく、未知の領域への放浪を思わせるような演奏である。特に、ヨハン・ゼバスティアン・バッハやカール・フィリップ・エマヌエル・バッハといった古の巨匠たちによるこの独特な様式は、豊かな表現力と印象的な和音の変化を生み出す余地を残しており、適切なタイミングで演奏が始められ、そして適切に演奏されれば極めて効果的である。しかし、この種の前奏曲は、リズムがはっきりと分かる旋律を織り交ぜることなく、あまり長く演奏すべきではない。以下に簡単な例を挙げる(譜例23)。

- 譜例23(曲の途中まで)

この譜例は、完全に小節線がないのが特徴です。チェルニーの言うとおり、右手の旋律がレチタティーヴォの独唱パート、そして左手が通奏低音による伴奏のような分散和音で構成されているのが分かります。こうした記譜による前奏曲を、チェルニーは、J. S. バッハと息子のC. P. E. バッハの様式であると述べています。これについては、第7回のコラムで詳しく解説してありますので合わせてご覧ください。

第一章の最後に述べた練習に関することはすべて、ここでも当てはまる。勤勉さ、経験、そして洗練された趣味が、(前奏曲の)正しい適用を決定づけるのだ。

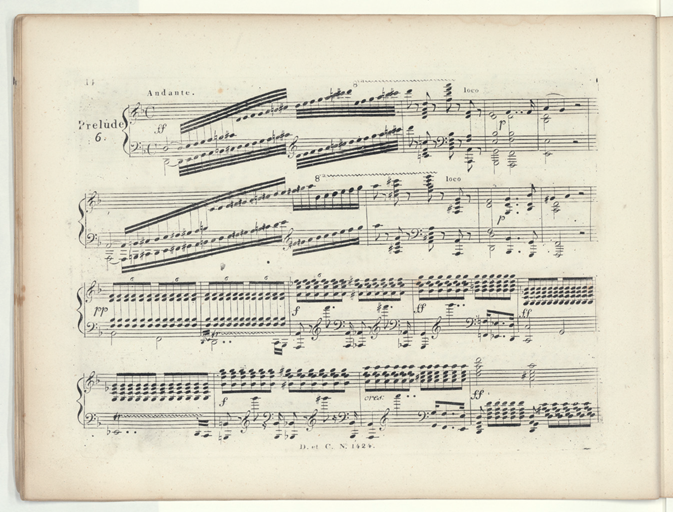

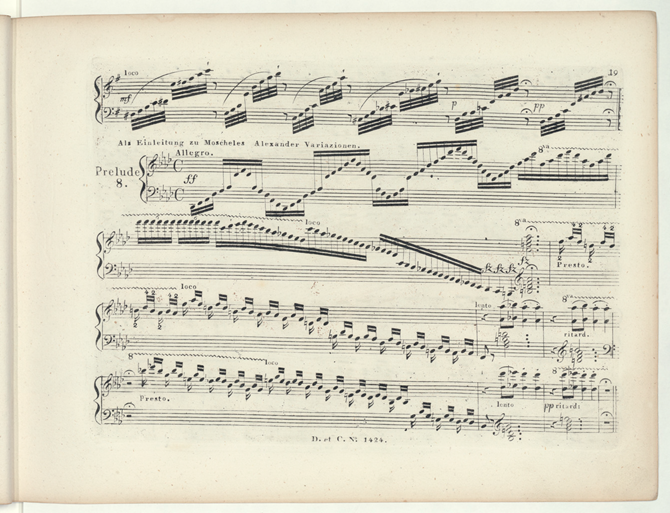

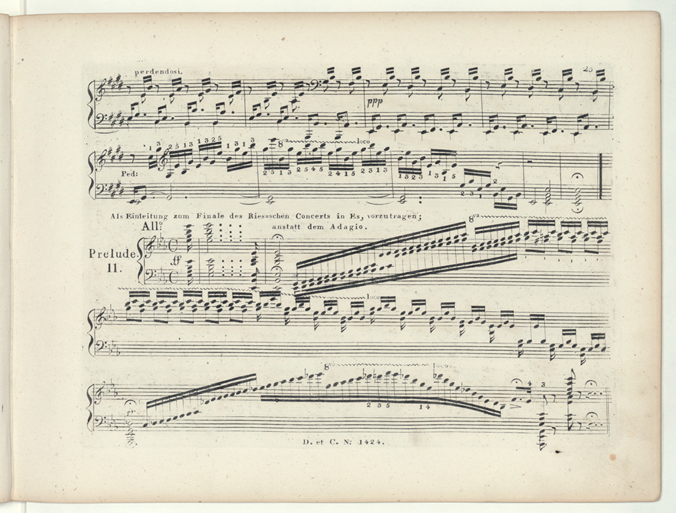

さらなる勉学のために:本章で扱ったもののさらなる例として、前述の前奏曲集 Op. 61の6, 7, 8, 11, 13番がモデルとして役立つだろう。これらの曲が序奏として書かれた作品も指定されているからである。

細かい話ですが、チェルニーは自身のOp. 61を第一章「前奏曲について」でも言及しており、その際は短めの前奏曲の例として特に1番、2番、3番、4番、9番、10番と14番を挙げています。今回はその際には挙げられていなかった番号が挙げられており、チェルニーが本の内容を細かくチェックしていたことが伺えます(うっかり番号を重複させたりしちゃいそうですよね…?)。

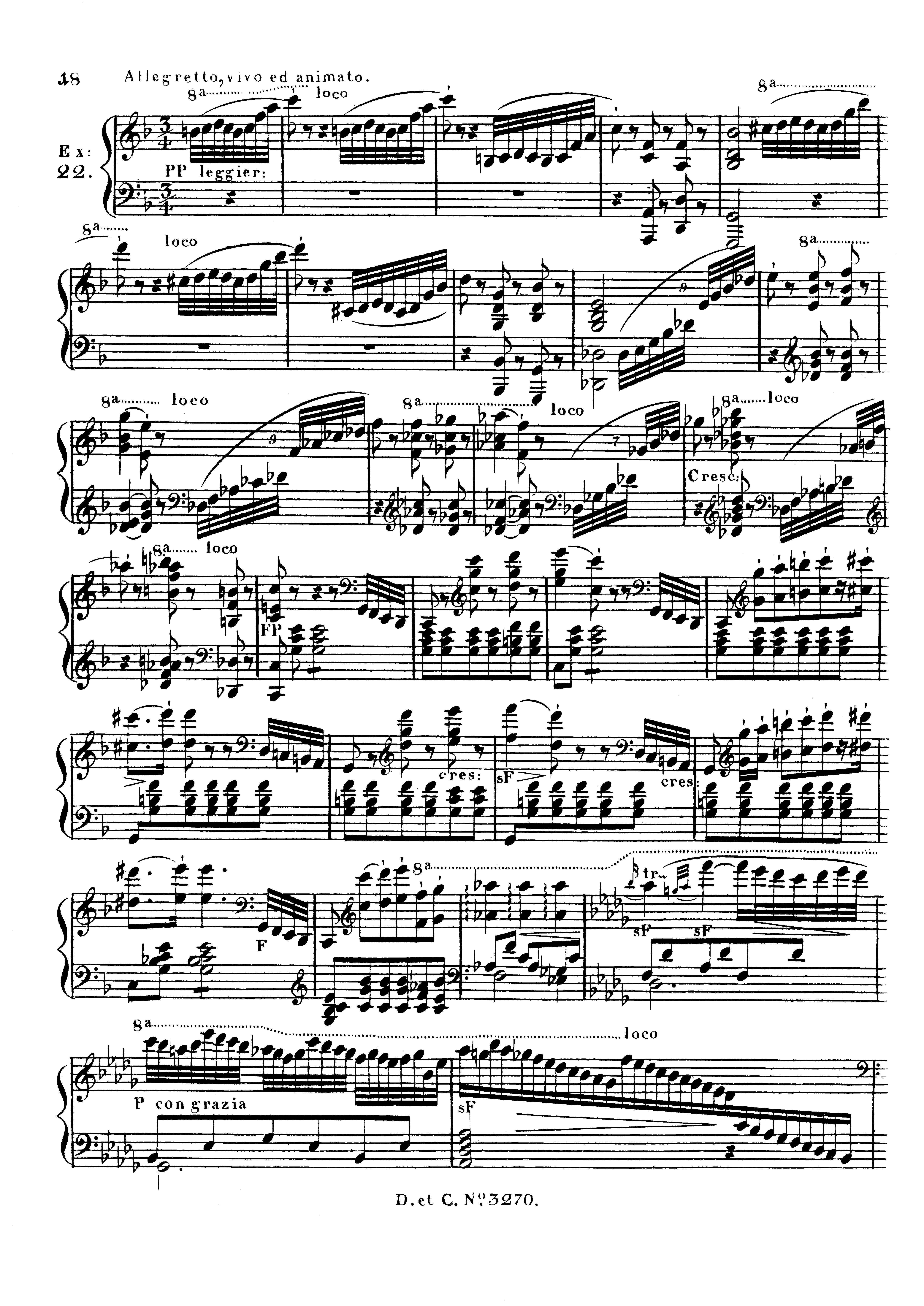

譜例4:チェルニー『カデンツァと前奏曲集 Op. 61』より

第6番(一部)

第8番(一部)

第11番(一部)

- 楽譜の閲覧ページ:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15064315

- ピティナ・ピアノ曲事典楽曲ページ:https://enc.piano.or.jp/musics/11438

- (最終閲覧:2025年4月30日)

第二章はここまでです。続く第三章は、楽曲の終わりで演奏されるカデンツァについて述べられます。

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)