チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)

~創造の楽しさを日々の練習に~

みなさま。こんにちは。

猛烈な酷暑、そして台風や地震、津波など自然の脅威に翻弄され落ち着かない日々をお過ごしのことと思います(執筆時は7月後半)。

さて、今回もチェルニーのピアノ教則本『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte Op.200』(n.d. [1829])の続きを読んでゆきたいと思います。今回は第五章全体を見てゆきます。

「複数の主題による、より自由な即興演奏について(ファンタジア風の即興についての第二のカテゴリー)」

演奏者が単一の主題に限定されていなければ、より多様な複数の主題を組み合わせるという選択肢があり、それによってより興味深いアイデアの並置が生まれるだけでなく、演奏者の想像力と創造力にさらなる自由がもたらされる。楽曲を展開してゆく様式は、第4章で示したように多様なままである。

しかし、冒頭に選ばれた最初の主題は、残りの主題の間で頻繁に繰り返されなければならない(特に短い音型で構成されている場合)。また、最後にも再び聞こえてこなければならない。なぜなら、それは他のすべてを構築する柱のようなものだからだ。

様々な主題は、互いにあまり際立った性格をしてはならない。したがって、例えば、葬送行進曲の後に陽気なワルツを演奏すること——このような組み合わせはポプリ、あるいはカプリッチョというジャンルに属するため、ここでは不適切である。

葬送行進曲の後に陽気なワルツという、なんとも不謹慎な組み合わせ、逆に言うとポプリやカプリッチョならアリなんですね。ちなみにポプリとは19世紀に流行したジャンルで、流行りのオペラ・アリア、器楽曲、民謡など聴衆がよく知っていたであろうメロディーを組み合わせたメドレー形式の音楽です。次の第六章で扱われます。

このスタイルの即興演奏は、演奏者がより意味ある楽想の連続を許容し、彼の技術をより鮮やかに発展させ、種々の発展的手順を通して全体の雰囲気に活気を加えることで、非常に長く展開することができる。なぜなら、ここでは(たとえ合理的な形ではあっても)空想を自由に飛躍させることができ、演奏中に予期せぬ興味深いモチーフが聴衆の注意を引く有用なものとなり、指へと頻繁に入り込んでくるからである。さらに、この即興演奏の世界では、演奏者のひとときの気分(陽気な時、穏やかな時、深刻な時、憂鬱な時など)を最も自由な方法で表現することができ、内面における人生のイメージと美的表出とを壮大な統一体にまとめ上げ、拡張するのにこれほど適した形式はおそらくないだろう。なぜなら、ここでは完全な気まぐれと、通常の作曲における規律の両方を避けなければならないからである。

それ以外の点では、このスタイルでは、[途中で?]与えられた主題を主要動機として用い、楽曲の展開を通して単一主題に特段こだわらない限り、[オリジナルの主題と与えられた主題の]両方を組み合わせることができることは自明である。

優れた巨匠たちの多くの作品が(多かれ少なかれ)ここではモデルとして役立つが、ここではそのうちのいくつかのみを挙げる。

- モーツァルトのハ短調幻想曲(ウィーン、ヨーゼフ・チェルニー[出版])

- 彼(モーツァルト)のヘ短調幻想曲(4手連弾)(ウィーン、アントン・ディアベッリ&Co.)

- クレメンティのイ長調と変ヘ長調カプリス(ウィーン、アルタリア&Co.)

- フンメルの優れた変ホ長調幻想曲(ウィーン、ハスリンガー)

- カルクブレンナーの〈あふれでる音楽、大幻想曲 Essusio musica〉 (ウィーン、アントン・ディアベッリ&Co.)

- ベートーヴェンの幻想曲風ソナタ変ホ長調 (作品27-1、ウィーン、ヨーゼフ・チェルニー)

- ドゥセックの幻想曲とフーガヘ短調 (作品55、ライプツィヒ、ブライトコプフ&へルテル)

私の作品の中で、この種の有用な例として:

- ファンタジア(作品27、ウィーン、ハスリンガー)

- スイスとチロルの様々なテーマによる華麗な幻想曲(作品162、ウィーン、アントン・ ディアベッリ&Co.)

- グラン・カプリッチョ(作品172、ライプツィヒ、ホフマイスター)

続く短い例から、学習者たちはこのようなファンタジアの概略を得ることができるだろう。

私は以下のような主題を選んだ:

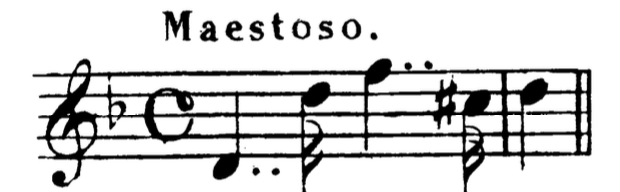

これは、真面目な性格を持ち発展していくことを示唆するような主題であり、楽曲を通してこの性格は保持される(例44)

本文はここまでで、ここから11ページに渡る長大なファンタジアが始まります。ここからは、このファンタジアがどのように構成されているかを見ていきましょう。

分析譜例はこちら

- いくつかの小さなブロックから構成されており、前回見たような「擬似ソナタ形式」的構成ではなく、各ブロックは異なる速度記号が付けられている(赤く囲っています)。

- 各ブロックは、主要主題のリズム型/旋律型を流用した個別の動機が用いられる部分と新い動機が登場する部分とがある。いずれの場合も、ブロックの途中や次のブロックへの橋渡し部分で主要主題のリズム型/旋律型が顔を覗かせ、楽曲の統一性を保っている。

- Maestoso:主要主題

- Andante come recitativo:主要主題のリズム型(と旋律型の一部)を流用した新たな動機(楽曲唯一のレチタティーヴォ風の小節線のない非拍節的リズム)。

- Un poco vivo:主要主題が左手に登場

- Andante:出だしは異なるが、動機の後半に主要主題の変形が登場

- Allegro con moto:新しい動機

- Andantino sostenuto:新しい動機

- Allegro vivace ed affetuoso:右手は主要主題の旋律型を変形させたもの+左手に主要主題のリズム型の変形が登場

- Piu mosso:右手に主要主題/曲の最後は冒頭の主要主題が登場

(楽譜内で青く囲っている部分は主要主題が[転調したものを含め]そのまま登場する部分、緑で囲っている部分はリズム型が、オレンジの部分は旋律型が登場する部分です。こうして見ると、主要主題がそのままではなくとも、リズム型/旋律型のヴァリアントが至る所で登場するのが良く分かります)

- それぞれのブロックでは、主要主題と関連した独自の動機を使用・展開することにプライオリティを置くため、転調など調的連関をもたせることはなくニ短調を基本的な調性として進める(調号が変わるのはAndantino sostenutoの部分のみ)

- 曲の後半部分に冒頭主題の中に組み込まれていたトリルの音型(紫で囲っています)を登場させることで、冒頭への回帰=曲が終わりに差し掛かっていることを示している。

以上です。それでは、次回は続きの第六章を見ていきましょう。

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)