チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)

~創造の楽しさを日々の練習に~

みなさま。こんにちは。

今回と次回は、夏休み特別番外編と題しまして、チェルニーをしばしお休みさせていただき、菅沼が現在行っている研究についてのご紹介エッセイとさせていただきます。

このエッセイを執筆している8月末、私は2018年から5年間住んだスイスのバーゼルという街に里帰りをしています。こちらは本格的な夏はすでに終わり、日差しはまだ夏の強さを残しつつも最高気温はどれだけ頑張っても25度まで、最低気温はすでに10度くらいという気候です。すでに長袖を身に纏う人も見られ、まだまだ炎暑が続く日本から脱出した私はさながら避暑気分で快適に過ごすつもりが、むしろその気温差で風邪気味になってしまいました。

バーゼルはライン川に沿って作られた街で、ドイツとフランスの両方に国境を接しています。

バーゼルはライン川に沿って作られた街で、ドイツとフランスの両方に国境を接しています。さて、今回の里帰りは私が現在行っている研究活動の一貫に位置付けられます。初回のエッセイでご紹介した通り、私はずっとディミニューションと呼ばれる即興的な装飾演奏の実践についての研究を行ってきました。ディミニューションは16〜17世紀にかけて多数の教則本が出版されたことでその時代にフォーカスが当てられることが常であり、特にほとんどの、と言っても過言ではないほどの教本が出版されたヴェネツィアの資料群が有名です。ヴェネツィアは16世紀を通してヨーロッパにおける楽譜など音楽書籍出版の中心地であっただけではなく、街のランドマークである聖マルコ大聖堂をはじめとする様々な場所で優れた管楽器奏者たちによるディミニューションの実践が行われていたことが資料から分かっています。2年前に提出した菅沼の博士論文もヴェネツィアの管楽器奏者のディミニューションが主人公でした。注釈1

今は、そんなヴェネツィアから離れ、カトリックの総本山であるローマにおけるディミニューションの実践について調べています。一般的な音楽史の話をすると、16世紀のローマではドイツ・プロテスタントに代表される宗教改革が巻き起こる中、カトリック内部の改革運動が行われていました。これを「対抗宗教改革」と呼ぶこともありますが、その運動の中ではカトリックの宗教音楽も是正の対象となりました。具体的には、複雑な対位法を用いることで歌詞が聞き取りにくくなるような音楽を避ける、あるいは、多声音楽そのものを避けて単旋律のグレゴリオ聖歌へよりレパートリーを限定するような動きすらありました。そのイメージから、16世紀ローマの音楽は「簡素・控え目」などと形容されることが多いように思います。注釈2 今年アニバーサリーを迎えるジョヴァンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナの音楽がその代表格であり、彼の音楽を思い浮かべていただくとその像がイメージしやすいのでは、と思います。

動画:システィーナ礼拝堂聖歌隊によるパレストリーナ〈泉の水を求める鹿のように Sicut cervus〉の演奏動画。

しかし、ローマに残るディミニューションの実践は、そうしたイメージから大きくかけ離れたものでした。特にローマ教皇のお膝元である教皇庁で働いていた歌手たちは、非常に技巧的かつ華やかな装飾を数多く残しています。本日は、そんな歌手たちの中でも、フランチェスコ・セヴェーリという人物をご紹介します。

セヴェーリは、1595年頃にイタリアのペルージャで生まれたと考えられており、オッタヴィアーノ・カタラーノという人物に音楽(特に歌唱)の手ほどきを受けました。若い頃に枢機卿シピオーネ・ボルゲーゼ(1577〜1633)に仕えるようになりましたが、彼はシエナ出身の貴族ボルゲーゼの一員で、教皇パウルス5世の甥でもある当時の有力者でした。ちなみに、パウルス5世は1615年に慶長遣欧使節の支倉常長と面会し、シピオーネ・ボルゲーゼは支倉の世話役を務めるなど、日本とも浅からぬ縁がある人物たちでもありました。芸術のパトロンでもあったシピオーネ・ボルゲーゼのコレクションは、現在ローマのボルゲーゼ美術館に所蔵されています。

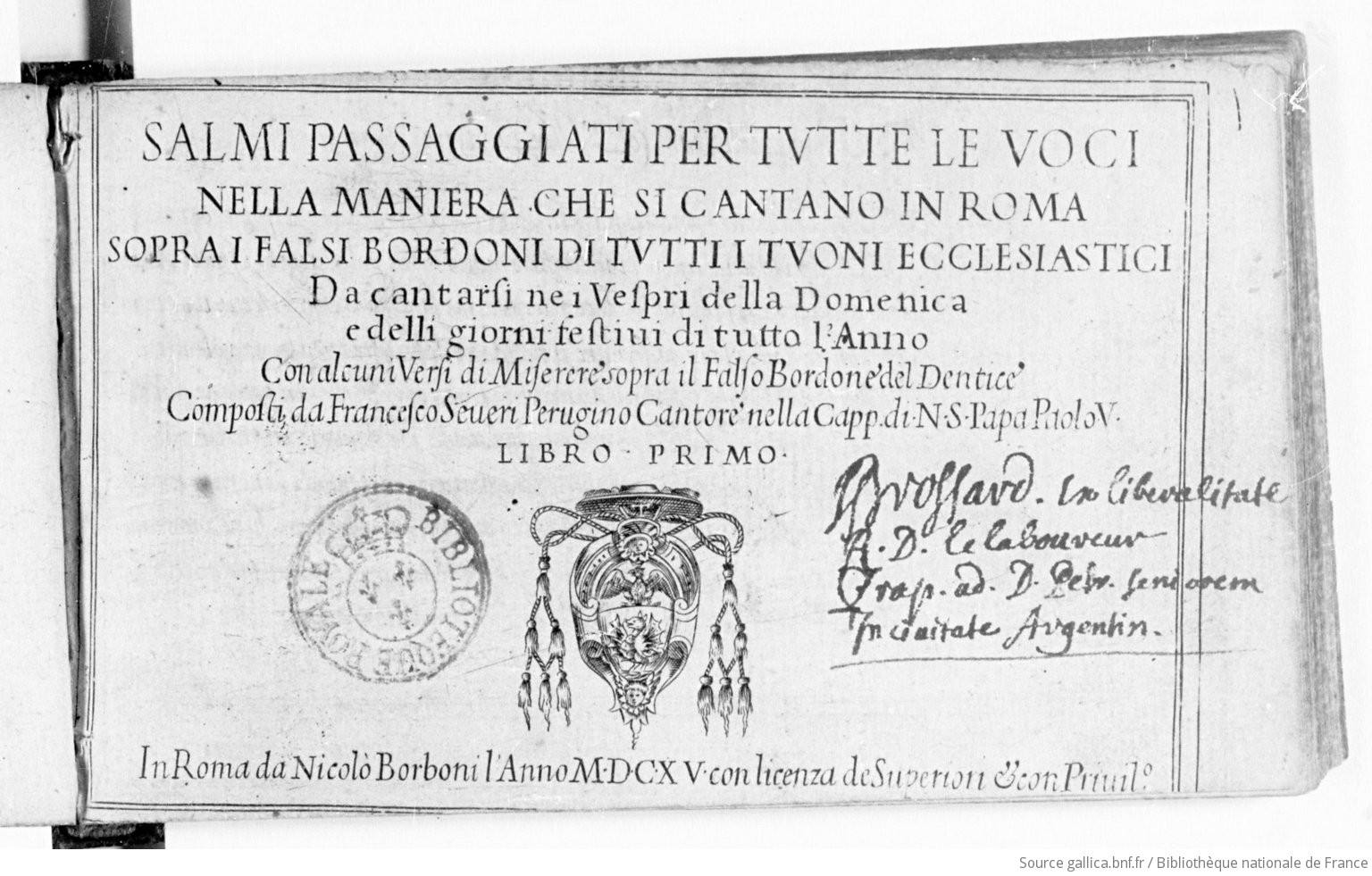

話をセヴェーリに戻しましょう。彼はちょうど慶長遣欧使節が宮城の石巻からメキシコのアカプルコへと太平洋を横断している頃、1613年の大晦日にシスティーナ礼拝堂聖歌隊の歌手となりました。18歳ごろだったと言われています。その2年後の1615年、彼はローマで『パッサッジ(ディミニューション)付き詩篇曲集 Salmi passaggi』という曲集を出版します。正式タイトルは『あらゆる声部のためのパッサッジ付き詩篇曲集、ローマで歌われていた方法により、あらゆる教会の定式による Salmi passaggiati per tutte le voci nella maniera che si cantano in Roma, sopra i falsi bordoni di tutti i tuoni ecclesiastici(長いので以下省略)』とあり、それまで公の場に出版などされることがなかったローマでのディミニューション歌唱実践を伝えるという意図がタイトルからビリビリと伝わってきます。

ここでの詩篇曲とは、旧約聖書の詩篇を唱えるというキリスト教の日々の礼拝で核となるお勤めのためのもので、セヴェーリの詩篇曲は「ファルソボルドーネ falsobordone」と呼ばれる実践に基づいています。ファルソボルドーネとは、本来は単旋律、一つの旋律線で唱えられる詩篇を、4声など簡単な和音を即興的に付けて多声にして歌う実践です。ヨーロッパでは15世紀ごろからその実践の記録が見られるようになりますが、16世紀に入ると対抗宗教改革でより簡素な音楽様式が好まれたこともありカトリック圏で流行します。しかし、教皇庁の歌手たちはこのファルソボルドーネを歌う際、単なる和音を重ねることだけでは飽き足らず、非常に華やかな装飾を入れていました。単純な和音で進行するファルソボルドーネの簡素さが、逆に華やかな装飾を入れる素地となったのです。

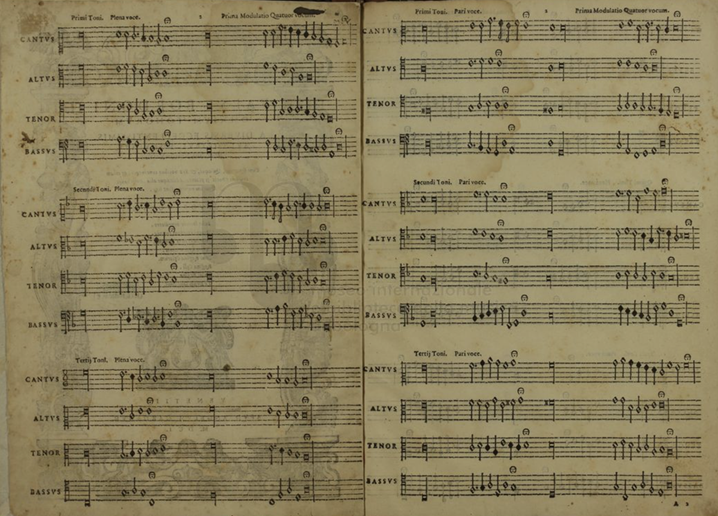

ファルソボルドーネの譜例(1601年にヴェネツィアで出版された『Falsi Bordoni omnium Tonorum』より)

ファルソボルドーネの譜例(1601年にヴェネツィアで出版された『Falsi Bordoni omnium Tonorum』より) セヴェーリの曲集は、上の楽譜のように独唱と通奏低音という当時の新しい様式に則ったものになっていますが、各詩篇にはソプラノ、アルト、テノール、バスとそれぞれ異なる声域を持つ歌手が参加することが前提となっており(詩篇の各節にそれぞれ異なる声域のソリストがあてがわれています)、上述のような複数名で行うファルソボルドーネの実践の名残が垣間見えます。

この曲集で特にご紹介すべき特徴が1つあるのですが、そのうちの1つのはまさにこの「アンサンブル性」です。曲集には2箇所、複数の独唱者「たち」により歌われるセクションが残されており、そのうちの1つは4パートが同時に華やかなディミニューションを歌ってゆくものになっています。16〜17世紀初頭においてアンサンブルでのディミニューションに関する実践の記述は多く残されていますが、譜例としてこうした各声部が互い違いにディミニューションを入れてゆくものは数例を数えるのみであり、セヴェーリの例はそのうちでも最も技巧的なものの一つです。

もう一つの特徴は、この曲集では当時最も小さな音価であった「64分音符」が登場することです。現在のクラシック音楽文化(特にピアノ音楽など)では64分音符よりも速い/小さな音価が当たり前のように用いられていますが、1600年前後において64分音符は出来立てホヤホヤの新しい音符であり、それ以前の最速音符だった32分音符をさも陸上のタイム更新のように「塗り替えた」ある種センセーショナルな音符でした。しかも、当時それはまだ主に鍵盤音楽など楽器のための音楽でのみ見られるものであり、声楽曲のレパートリーで64分音符が登場するのは——菅沼が博士論文で調査した限りでは——セヴェーリが最初期の資料と位置付けられます。確かに、セヴェーリの曲集において64分音符は数例を確認するのみであり、それもより大きな音符に従属する形で「一瞬だけチラッと登場」するに過ぎません。しかし、64分音符より一段階大きな音符である32分音符ですら「速すぎて人の声より楽器の方が向いている」と17世紀を通して言及され続けていた事実からも、セヴェーリの例が当時においていかに演奏者の平均的な技術レベルを大きく上回るものであったかがお分かりいただけるでしょう。

セヴェーリは、1600年前後のローマで行われていた非常に華やかなディミニューション実践の代表選手のような位置付けになりますが、彼以外にもジョヴァンニ・バッティスタ・ボヴィチェッリやジョヴァンニ・ルカ・コンフォルティなど、教皇庁で活動していた歌手たちによる同じようなディミニューション付き詩篇の例が残されており、そのいずれも細かな音符を数多く用いた非常に技巧的なスタイルになっています。再度になりますが、こうした資料は対抗宗教改革により奨励された保守的かつ簡素・控え目な音楽様式という現代における当時のローマの音楽のイメージを払拭するものであり、さらにそれらも対抗宗教改革でファルソボルドーネが流行したことでより強固に育まれたものである——すなわち対抗宗教改革の産物、とも言えるでしょう。

それでは、次回はこうした華やかなディミニューションを残したローマの歌手たちがどのような教育によりこのスキルを身に付けたのかをご紹介してゆきます。

余談:下記リンクの動画の11:20から先述の4声のディミニューションを含むセヴェーリの音楽を聴くことができます。セヴェーリの楽曲の演奏音源・動画は非常に限られており、いつか日本でまとまってご紹介する機会(レクチャーコンサートなど)があれば...と考えています。

動画:Domus Artis - Virtueller Biagio-Marini-Wettbewerb 2020- 博士論文「The Notation of the Indivisible Note Value in Diminution Technique: Girolamo dalla Casa and the Spread of Biscroma」(フライブルク音楽大学)は下記リンクより全文が閲覧・ダウンロード可能です。

OPUS 4 | The Notation of the Indivisible Note Value in Diminution Technique - 例えば、日本語版Wikipediaの「ローマ楽派」の項目では「保守的」という言葉が用いられています。https://ja.wikipedia.org/wiki/ローマ楽派

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて ( 2025/12/16 )

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬) ( 2025/12/16 )

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫) ( 2025/12/02 )

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介) ( 2025/11/04 )

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介) ( 2025/10/27 )

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪) ( 2025/08/28 )

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩) ( 2025/08/11 )

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨) ( 2025/07/03 )

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧) ( 2025/07/03 )

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦) ( 2025/06/13 )

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥) ( 2025/05/15 )

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤) ( 2025/04/24 )

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④) ( 2025/02/10 )

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③) ( 2025/01/09 )

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②) ( 2024/12/26 )

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200① ( 2024/12/26 )

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史② ( 2024/11/14 )

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史① ( 2024/08/29 )

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興 ( 2024/07/25 )

扉絵(画像は以下リンクより引用。

扉絵(画像は以下リンクより引用。