日本音楽学会 全国大会レポート(菅沼起一)

11月1日(土)、札幌の札幌大谷大学にて開催された日本音楽学会第76回全国大会にて研究発表を行いました。題目は「16〜17世紀におけるローマのディミニューション実践に関する包括的研究」です。旋律をより小さな音価に分割して装飾する即興演奏ディミニューションは、中世から19世紀に至るまでその実践の記述が見られますが、先行研究や現代の実践・教育の現場では、特に最も多くのディミニューション手引書が出版された16〜17世紀を一つの時代的まとまりとみなし、ひとつひとつの手引書に焦点を当てた個別研究が現在でも盛んに行われています。本研究では、そうした著者個別の演奏スタイルに焦点が当てられがちな先行研究に対し、地域性に注目し、一般的な音楽史では「対抗宗教改革の影響で音楽様式が他のイタリア語圏の都市と比べ保守的」とされるローマにおけるディミニューション実践を取り上げました。ローマでは、作曲された(=楽譜に書き残された)音楽のみを見ていると確かにその様式は保守的なものが目立ちますが、即興で行われていたディミニューションの記録を見ると、そうしたイメージを覆すような非常に華やかな実践が行われていました。発表では、従来の研究で焦点が当てられていたディミニューションの手引書や関連資料に加えて、即興対位法という複数声部の音楽を即興するという実践におけるディミニューションの要素も観点として加え、そしてそれらが音楽教育の中でどのようにカリキュラム化されていたのかについても報告しました。

発表のアウトラインは、ピティナ音楽研究所のホームページに連載している2つのコラム(「チェルニーに学ぶ!第15回、16回」)に掲載されているのでそちらも是非合わせてご覧いただきたいのですが、本稿ではそのコラムに書かれていない点を特にご紹介したいと思います。

本発表で特に焦点を当てたフランチェスコ・セヴェーリの曲集『あらゆる声部のためのパッサッジ付き詩篇曲集、ローマで歌われていた方法により、あらゆる教会の定式による(以下、詩篇曲集)』(ローマ、1615年)に書かれていたセヴェーリのディミニューションは、特に同時代の記譜法との関わりにおいて顕著な点が見られました。

セヴェーリの『詩篇曲集』では、当時の新しい印刷技術である銅版印刷が用いられていました。16世紀に一般的であった活版印刷の技術では、一つの記号に対し一つの活字(スタンプ)を必要とするため、コストの面などから多くの記号を導入することが困難だったのですが、金属板を彫って印刷物の元素材を作る銅版印刷では、書きたいものを書きたいところに書けるというフレキシビリティが与えられました(参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/エングレービング)。そのことで記譜法の可能性が広がり、『詩篇曲集』には当時の新しい記号であるpianoやforteなどの強弱記号、装飾記号(tの文字を用いました)、速度記号(イタリア語で「止まる」を意味する「fermare」の頭文字を取ってFの文字を用いました)、そしてタイなどが数多く用いられています。別コラムでご紹介した当時の最小音符であるビスクローマ(32分音符)やセミビスクローマ(64分音符)などもこのフレキシビリティによって多数登場することになります。特にタイという記号は、例えば付点では表現しきれない「全音符+16分音符」など、長さが大きく異なる2つの音符を合体させた音符の長さを記譜することができる、という点において重要です。16世紀の活版印刷ではタイは滅多に登場せず、「全音符+16分音符」のような長さの音符は前世紀の譜面ではまずお見かけすることがないからです。

本稿で、ディミニューションは即興演奏実践であると初めに前置きをしましたが、セヴェーリの譜面は当時の記譜法のイノベーションが土台となっており、「これ、即興ではなくむしろ作曲なのでは…?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。そうなのです。というのも、ディミニューションという実践から音楽史を見ると、いわゆるルネサンスとバロックを隔てるファクターの一つにこうしたディミニューションが「即興されるもの」から「書かれる(=作曲される)もの」へと変化したことが挙げられるのです。バロックの作曲理論で「フィグーレンレーレ(音型論)」というものがあります。これは、特定のトピックや情念と特定の音型を結び付けて音楽を作っていくものですが、こうした理論が登場したのも元を正せば本来即興で演奏されていたディミニューションで用いられていた小さな音符を16世紀後半から次第に「作曲する」ようになったことに由来します。セヴェーリは、こうした過渡期に生き、ディミニューションのスタイルをアップデートした世代の人物と位置付けられるのです。

- チェルニーに学ぶ!第19回 番外編~公開録音コンサートについて(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第18回 『第六章:ポプリについて』~紹介と簡単な分析(Op. 200⑬)(2025/12/16)

- チェルニーに学ぶ!第17回『第六章:ポプリについて』(Op. 200⑫)(2025/12/02)

- チェルニーに学ぶ!第16回 夏休み特別番外編②(研究紹介)(2025/11/04)

- チェルニーに学ぶ!第15回 夏休み特別番外編①(研究紹介)(2025/10/27)

- チェルニーに学ぶ!第14回『第五章:複数主題によるファンタジアについて』(Op. 200⑪)(2025/08/28)

- チェルニーに学ぶ!第13回『第四章:即興演奏について③』(Op. 200⑩)(2025/08/11)

- チェルニーに学ぶ!第12回『第四章:即興演奏について②』(Op. 200⑨)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第11回『第四章:即興演奏について①』(Op. 200⑧)(2025/07/03)

- チェルニーに学ぶ!第10回『カデンツァについて』(Op. 200⑦)(2025/06/13)

- チェルニーに学ぶ!第9回『TPOに合った、即興的な「前奏曲」』(Op. 200⑥)(2025/05/15)

- チェルニーに学ぶ!第8回『半音階と異名同音と即興の心構え』(Op. 200⑤)(2025/04/24)

- チェルニーに学ぶ!第7回『即興の例とエチュードの役割』(Op. 200④)(2025/02/10)

- チェルニーに学ぶ!第6回『前奏曲の役割と「技」』(Op. 200③)(2025/01/09)

- チェルニーに学ぶ!第5回『即興に必要な学びとは?』(Op. 200②)(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第4回『即興の定義』《ファンタジーへの手引き》Op. 200①(2024/12/26)

- チェルニーに学ぶ!第3回『即興演奏の伝統』~ファンタジア小史②(2024/11/14)

- チェルニーに学ぶ!第2回『ファンタジアとは?』~ファンタジア小史①(2024/08/29)

- チェルニーに学ぶ!第1回『はじめに』~筆者自己紹介&西洋における即興(2024/07/25)

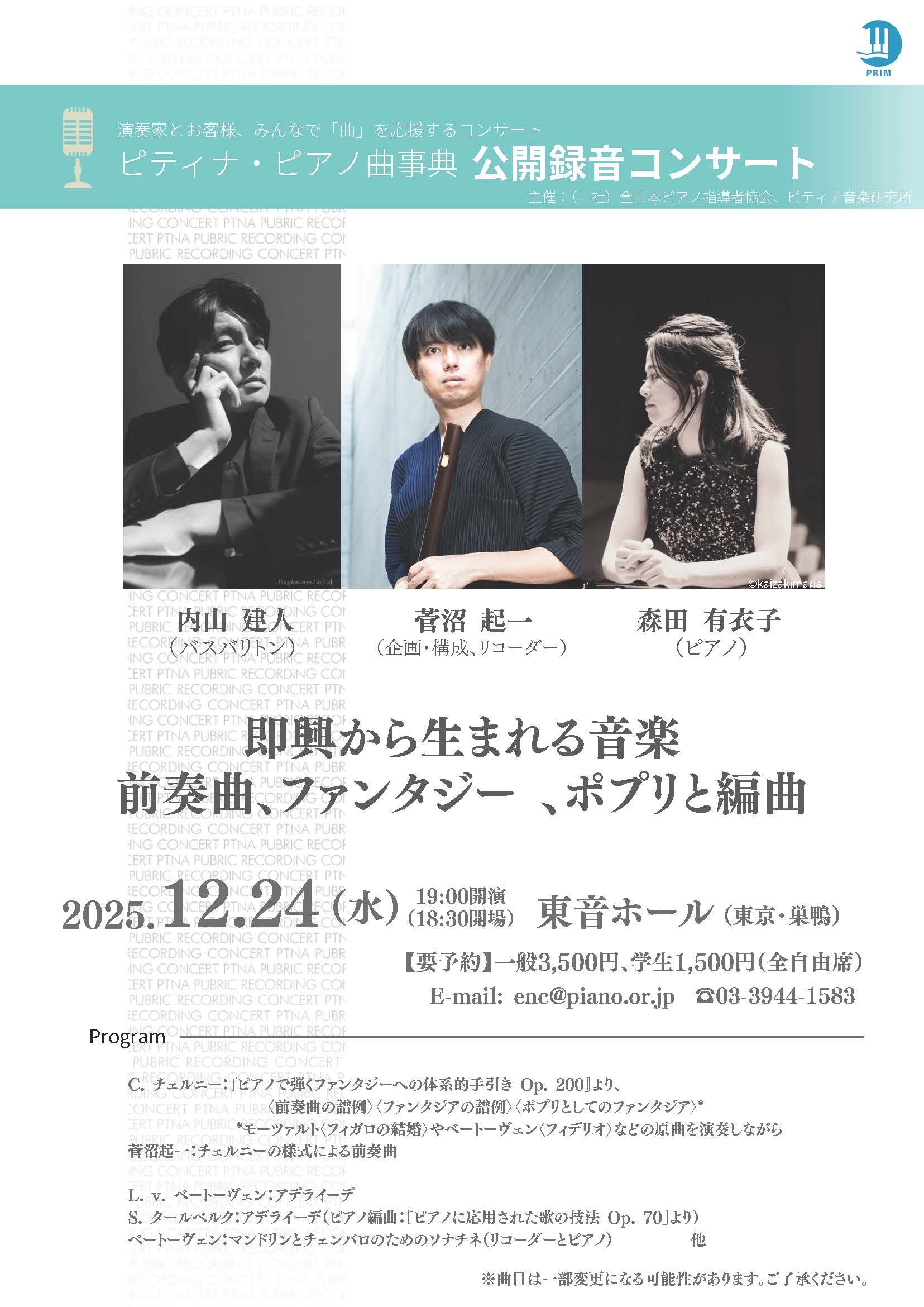

菅沼氏が企画し、自らリコーダーで演奏も行う公開録音コンサートを、12月24日(水)に東京・巣鴨にて行います。チェルニーの連載で取り上げている『ピアノで弾くファンタジーへの体系的手引き Op. 200』の中からの譜例・曲や、原曲とそれをもとにした曲を比較しながらの演奏など、「即興」や「作曲」について考えの深まる、興味深いプログラムを予定しております。ぜひ、お出かけくださいませ。

- 日時:2025年12月24日(水)19:00開演 18:30開場

- 会場:東音ホール(東京・巣鴨。JR山手線・都営三田線 巣鴨駅 南口徒歩1分) 詳細・お申込み